カテゴリー: 08 執筆生活

2010年11月15日

2010年11月13日

2010年11月02日

2010年10月29日

2010年10月26日

2010年10月16日

2010年10月16日

2010年10月11日

2010年09月30日

2010年09月29日

カテゴリー: 08 執筆生活

2010年11月15日

音楽日記、と11、12、1月の予定

2010年11月13日

『お手伝い本(仮)』 と伊東四朗さん

第1章では、子どもたちにお金を与え過ぎちゃ行けない、等々のことを書いている。

そこで使おうと、昨年末放送のNHK『坂の上の雲』での伊東四朗さんの台詞を確認した。

超貧乏だった伊予松山の秋山家。

しかも子だくさんで、何人かは養子に出されたりお寺に預けられたり。

秋山兄弟(三男 好古よしふる、五男 真之さねゆき)は、そこで必死に生きていた。

でも父である、久敬(ひさたか=伊東四朗)は少しも悪びれない。

ある夏の日、縁側に座る子どもたちに向かって言い放つ。

「古今東西、英雄・豪傑(ごうけつ)はみな貧乏の中から生まれている。

わしに稼ぎがないのはみな子どものためじゃ。親が偉いと子どもは偉(えろ)うならん。

食うだけは食わせる。それ以外のことは自分でおしっ」

真之の反応は確か「なーに、言ってんだよ」くらいの感じだったが(笑)

ただ、この言葉通り、好古は藩校で学びながら銭湯の薪割り・風呂焚き・番台で家計を助け、16歳で大阪師範学校に入って教員資格を取り、小学校で教えて自活した。

そして翌年にはお金の要らない(給料のもらえる)学校ということで陸軍士官学校へと進学する。

兄弟ともに人生の目標として掲げていたのが、「自分で稼いで食べること」だった。

そこがまず第一、と。

本にもこの話、取り入れよう、っと。

2010年11月02日

村上龍の挑戦

ITメディアより

龍さんは、すごいや。

とりあえず「歌うクジラ」はipadで買った。

明日、読む予定。

面白かったら紙版も買おうかな~(笑)

読み比べ。

ま、どっちにしても12/3の龍さんとの対談講演、頑張んないとねえ~~~

それにしても、ソフト開発会社、とはヒドいなあ。新聞にはちゃんと、株式会社グリオ 書いてあったのに~。

2010年10月29日

『お手伝い本(仮)』 執筆スタート、なのだ!

2010年10月26日

完璧な涙

2010年10月16日

『ルークの冒険』 第2ステージへ

本のタイプによって、ステージごとの重みは全く異なる。

第0ステージ:いわゆる企画を通すまで

第1ステージ:初稿をあげるまで

とすると

第2ステージ:デザイン

である。

新書や文庫だと、デザインの余地はあまりなく、「流し込めば終わり」状態である。

フォーマットがあると言うことは低コスト化には効く。

カバーのデザインもほとんどいらないから、帯デザインくらいしかない。

でも、単行本は違う。

判型もそうだが、紙の材質や厚み、カバーの素材や印刷の仕方まである。

かつ今回は、中身のデザインがほぼ全ページにわたって発生する。

図をどんな形にするか、どこにレイアウトするか。

絵か写真かCGか。スペースの空け具合や書体の種類・・・

来週、今回お願いする(と、思われる)ムーブさんのオフィスにお邪魔する。

確かに「断捨離のすすめ」のデザインはいいなあ、思う。

2010年10月16日

2010年10月11日

『ルークの冒険』 初稿ドラフト アップ!

2010年09月30日

『ルークの冒険』 第4章。紙コップはケナフ製?

2010年09月29日

『ルークの冒険』 第3章まで。石油とは何か・・・

第1章完成から、約1週間。

第3章が出来た。

第1章、円柱を探せ

第2章、グラスの形のヒミツ

第3章、ペットボトルの形

である。まあ、順調でしょう。

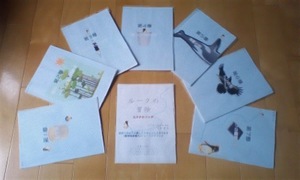

基本、パワーポイントのA4設定で原稿をつくって、ポスター印刷でA4二枚に伸ばして印刷している。

それを重ねてB5版に切りそろえて、糊でぺたぺた貼り合わせれば試作品のできあがり。

今日は各章の扉の絵もつくった。これは第7章まで完成。

とはいえ、このままのデザインで生き残ることもないだろうし、原稿が完成したら「手作り試作刷」でもつくろうかしらん(笑)

第3章を書いているうちに、今日、ふと思い立って書き加えたのが

「石油は悪か?」というページ。

もともと別のことが書いてあったページだが、思い切って全部落として書き加えた。

ルークが尋ねる。

「そもそも石油を使うことが、なぜダメなんですか?」

「石油からつくったプラスティックはダメで、植物からのはいいのはなぜ?燃やせば両方、二酸化炭素出しますよね」

それに対して、どう一言で答えるのか。

答えるのは、ミタニ教授でなく、ミラ姉に任せた。

「石油は地球が長年かけてつくってきた貯金なの」

そしてその貯金には、過去の地球にあった二酸化炭素が詰め込まれている。

それを今吐き出すのが、石油からつくったプラスティック。

植物からつくったものは、今の地球から吸い上げたものを、また返しているに過ぎない。

だから大丈夫。

でも環境系の話は、ここまで。

また、ルークは形のナゾの探究に戻るのでした~