カテゴリー: 14 震災

2024年01月19日

2022年03月19日

2013年09月23日

2012年03月21日

2011年09月27日

2011年08月01日

2011年06月22日

2011年06月01日

2011年05月20日

2011年04月30日

カテゴリー: 14 震災

2024年01月19日

【急告】金沢、福井へぜひどうぞ!

水木と福井だった。往復飛行機だったが小松便の乗客はかなり少なめ。アレ?と思って知り合いに聞いたら、金沢も、そして芦原温泉も永平寺も片町も、キャンセルが相次いでガラガラだって。

なんで福井まで?、風評被害だ!と思うが、北陸、というイメージでは一緒なのだろう。でも、なんとかしなきゃね。

東日本大震災のとき、東京都知事(石原慎太郎)が「花見なんか自粛しろ」と叫んで、東北の日本酒メーカーが大損害を被った。特に福島の内陸部は大した被害もなかったのに。

大災害に際して、被災者の配慮や思いやりはもちろん、寄付やボランティアなどの支援が出来る人はするべきだが、ふだんの生活をしっかり送って経済を回すこともとても大切、と思う。「なんでも自粛」にならないように気を付けよう。

そう言えば、東日本大震災のときも「反自粛!」とか書いたなあ。

2022年03月19日

地震の備え:3/16地震をうけて

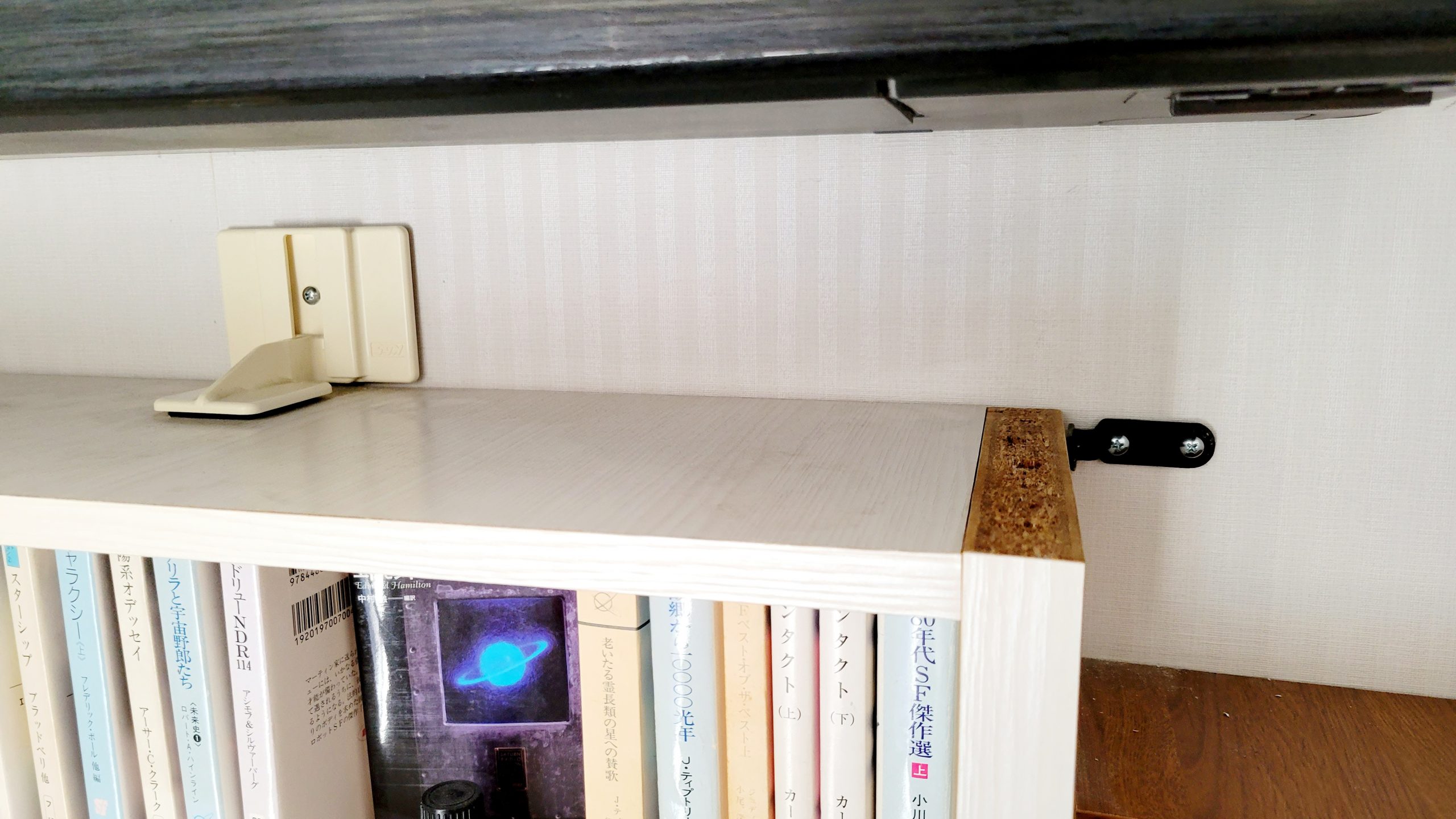

2005年にこの一軒家に住み始めたとき、家具はほとんどを造り付けの固定式にした。地震対策として。でも例外が私の書斎の大きな本棚。前後二段スライドの家具的なもので、収納力があったのでそのまま使っていた。

ところが2011年3月11日、書斎にいた私は、隣にあったその本棚の上に載せてあった旅行バッグなどの絨毯爆撃を受けた。その本棚が前後に大きく揺れていたので、手で押さえざるをえなくて、そんな目に遭ったのだ。

そのときの抜本的対策として、浅型の本棚(奥行き17cmの天井突っ張り式)に取り替えた。これで収納力もバッチリだ。

ところが実は、「ちょっとした」問題があった。

左上にエアコンがあるために、左の棚は突っ張りができず、ちゃんと壁に固定されていなかったのだ。正確には「留めてはみたけど石膏ボードですぐ取れちゃった」状態。それをこの10年、私は放置していたのだ。

昨晩(3/16)の地震(世田谷区では震度4)で、何かが落ちたりはしなかったが、明らかに左の本棚の本だけ、手前への移動が大きく、こりゃいかんと思った次第。

左棚は上下パーツの結束固定も不十分だったので、近所の金物屋さんで直径6㎜、長さ30㎜のボルトを購入。そして、石膏ボード用のアンカーパーツも入手した。

まずは上下パーツの固定。

そして、石膏ボードアンカーの取付と固定。

もう1ヶ所真ん中も石膏ボードアンカーの取付と固定。

これで震度7に耐えるかどうかはわからないが、少なくとも数秒は持つだろう。それで十分。そしてもし倒れなければ、数百冊の本の片付けをしなくて済む。

施工自体は一時間もかからなかったが、検討や準備を入れて半日仕事でしたな。

減災行動がもちろんダイジだけれど、事前にやれること(防災)はやろう。後で後悔する前に。

大地震の危険が言われ続ける東海地区や関東ですら、家具等の固定率は低く(東京都で6割以下)、しかも年々低下傾向。

みなさんの家は、どうですか?

2013年09月23日

学会デビューとお寺巡りとグランクラス@仙台2013

週末仙台に行き、日本医療薬学会 年会に参加してきました。

ただ、数えてみると…

2012年03月21日

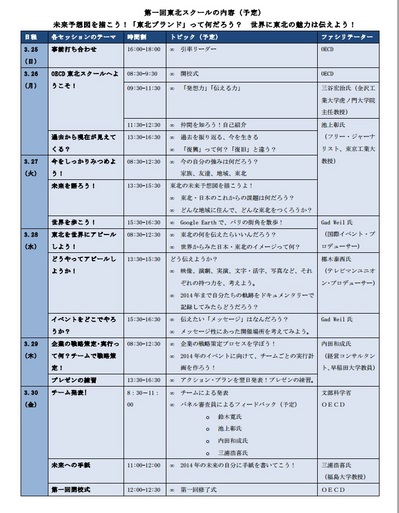

OECD 東北スクール 3/26スタート!

2011年09月27日

ヒトが集うデザイン

箱もの行政という表現がある。

箱(建物や建造物)だけつくって中身がない、初期投資だけして運営・メンテに手が回らない・・・。

そんな公共投資のことを揶揄した言葉だ。

日本中に、使われない○○ホールや××館は山ほどある。

大抵は国の補助金がたんとつくから自治体は自分たちのお金だと思わない。

ムダのし放題である。ああ、情けない・・・。

そんな中でも、光る公共建築はある。

そしてそれらは、確実に「ヒトが集う」場所となっている。

いや、結果としての集客ではなく、最初から「ヒトが集う」とは何かを考え抜いているからこそのデザインだ。

そして、デザインというものが、それを実現する力のあるものなのだ、ということを教えてくれる。

ケース1:せんだいメディアテーク

2001年、伊東豊雄の設計。

外観は全面ガラス張りで、しかも床が極端に薄い。

2011年08月01日

「節電さまさま」8/1の朝日新聞朝刊

2011年06月22日

渦巻きと来たら、ぶた

2011年06月01日

1100人を超える震災遺児・孤児たちのために、できること

2011年05月20日

カタリバの今村久美さんから聞いたダイジな話

2011年04月30日

東日本大震災からの学び1:伝達でなく判断に問題あり

ウェザーニューズ社が行った調査結果が公表された。対象は全国の8.8万人。

調査では、

「警報を知るまでに平均16.4分かかっており、伝達に課題がある」

と分析しているが、大地震があって、沿岸部にいて、それでなぜ津波警報を待つ必要があるのか。

そうでなく、すぐさま高台に逃げよ、が「教え」だったのに。

盛り土をして全部高台に変えろとか、

もっと高い防波堤・防潮堤をとか、

いろいろ津波対策が言われているが、それでは結局同じこと。

「津波警報が伝わらなかった」といってまた犠牲者が出る。

「あの防潮堤が壊れるとは思わなかった」といってまた犠牲者が出る。

ヒトを守るのは、ハードでなくソフト(ヒト自身)。

今回の大震災の最大の学びはそこにある。