カテゴリー: 05 教育一般

2023年07月01日

2022年04月20日

2022年04月08日

2022年01月21日

2021年10月30日

2020年07月30日

2020年05月27日

2020年05月11日

2019年05月12日

2019年04月06日

カテゴリー: 05 教育一般

2023年07月01日

2023年6月の活動報告と7月の予定です

6月から、「ふくいNEW経済ビジョン」のもとで「ビジネス汎用スキル研修」(のトライアル)がスタート。いろいろドタバタしながらも、なんとか立ち上がっている、かな。

6/17 930~1130 ふくい汎用スキル「重要思考」1(Zoom)

初日参加の十数名! いわゆるイノベイター層ですな。

6/21 1000~1200 ふくい汎用スキル「重要思考」2(Zoom)

毎年お招きいただいている、長岡市での教員向け研修。

6/23 1400~1600 長岡市教育センター「決める力」R

今回は8名。少数精鋭!

6/28 1000~1500 M3C「重要思考」2

6/28 1900~2100 ふくい汎用スキル「重要思考」3(Zoom)

早稲田ビジネススクールでの講義『ビジネス思考法』(隔年開講)の後半を担当しています。前半は守口さん。

6月27日が最初で、7月4日、11日、18日と毎週3時間半の講義が1830から。

今年は諸事情により私の分はオンライン開催となりました。まあ、早稲田まで行かなくて良いから楽なんだけどねえ。受講生は何と66名。いや~、参ったね(笑)

7月は汎用スキル研修が続きます。まずは必修とした「重要思考」を6回やり、9月からは他の演目を展開するのだ。

2011年3月に二子玉川ライズが開業。同時に立ち上がった「カタリストBA」が今年でクローズした。そのクロージングイベントに、初期からの利用者として登壇。

7/1 1700~1745 カタリストBA

これも毎年で10年くらいになったかな。午後はリーダーシップ研修で、夜は子育て研修。テーマ次第だが、子育て研修には100名超が集まることも。

7/5 1300~1715 京都市役所リーダーシップ研修「決める・伝える・ほめる力」R

7/5 1830~2030 京都市役所子育て研修 「AIなんかに負けないぞ~未来を生きる子どもたちに必要な力」R

7/11 1000~1200 ふくい汎用スキル「重要思考」4(Zoom)

7/13 1000~1500 M3C「BM基礎」

7/13 1900~2100 ふくい汎用スキル「重要思考」5(Zoom)

7/16 930~1100 ふくい汎用スキル「重要思考」6(Zoom)

7/21 900~1600 海上自衛隊 高級幹部研修

7/23or30 1000~1130 M3C 親子イベント

8月もすぐだな~

2022年04月20日

緑と青、そして青葉と若葉

翠(みどり)と碧(みどり)。

春のモミジはまた良きかな。

こっちは柚子(ユズ)。実は、春になっても新芽が出ないので植え替えを予定していた。そしたら、この数日で急にスイスイと。もちろん植え替えはペンディングに。

さて問題です。

緑なのに青葉、青々というのはなぜでしょう?

私なりの解答編です。

古代日本には色を表す言葉は4色(赤・青・白・黒)のみ。そこでは、赤は「赤紫~黄色」、青は「青紫~緑色(灰色なども含む)」を意味していた。

この「青と緑の混同」は世界中の言語で共通だそうで、これまた面白い。そして平安時代以降イロは分かれてくるのですが、問題はなぜ「青い」に「若い」や「未熟」という意味がついたのか、ですよねえ。

「青葉」の意味を、「若葉のころを過ぎて、青々と茂った木の葉」とする辞書もありますが、本来はやはり青葉は「若葉」であり特に「おい茂って緑を増した若葉」なんですよねえ。(季語的には夏)

現代の色で言えば、黄緑が近い。

これからは、伸び盛りのヒトたちのことを、黄緑さんと呼ぼうかな。

そうそう私が通う女子栄養大学は坂戸市だけれど、駅は若葉だったのでした。φ(゚Д゚ )フムフム…

食文化栄養学科での必修科目「基礎経営学入門」も始まっています~。

2022年04月08日

女子栄養大学「基礎経営学入門」2022のスタートです

ここ数年、4~7月は隔週で坂戸市(駅は若葉)に通っています。片道100分くらい。食文化栄養学科での必修科目「基礎経営学入門」をやっているのです。2020年度だけオールZoom講義でしたが、昨年度はリアルに戻り、今年度も無事リアル講義が4/7にスタートしました。

Zoom講義の良さもあるので、半分オンラインにしたかったけれど、今年はやはり7回とも(100分x2コマ連続)リアルとなりました。毎年2年生100名前後が受講しますが、当然のことながら全員女性です(笑)

といっても三谷家も3人娘だし、慣れてはいるかな。

彼女ら新2年生は、1年生だった昨年度はやはりほとんどがオンライン授業で、こういった対面授業、かつグループワークがいっぱいのものはとても久しぶりだったとか。なので4人一組での「サバイバル演習」なんかも、とても和気藹々(わきあいあい)、楽しそうにやっていました。

机の上に見えるかもしれませんが、後半は「紙コップ演習」もやりました。「座って悩むな、動いて考えろ!」の実践です。

多くの学生は、経営学どころか「経営ってナニ!?」という状態ですが、その本質の理解を身近な事例を通して学んでいきます。

さてあと6回(100分x2コマ)の講義、そして最終レポート提出まで、みんながんばろー!

講義内容に興味のある方はぜひ『新しい経営学』をどうぞ。実はこの講義から生まれた本なのです。

2022年01月21日

句読点戦争1952~2021

句読点、「。」が句点で「、」が読点、だよね。

ところが学校の教科書では、縦書きはこれで、横書きのときは読点が「,(コンマ)」なのだそうだ。

忘れてた。というか、まったく気がつかなんだ。

なんでこんなおかしなことになっているかというと、その源流はちょうど70年前のお達しにある。内閣官房長官から各省庁次官に「公用文改善の趣旨徹底について」 が発せられた。

そこでは「句読点は,横書きでは「,」および「。」を用いる」と明記された。理由は、ない。

教科書が「公用文」とも思えないが、教科書会社がそれに異を唱えるわけもなく、ずっとそのままだ。

以来、官公庁はそれに従い続け・・・・と思ったら、いつの間にか(特にワープロ、PCが普及してから)そうではなくなっていた。

2012年の調査で既に、

・コンマとマルで統一している省庁は4つのみ(裁判所や法務省、宮内庁、外務省)

・都道府県・政令市では7つのみ

となっていた。

内閣官房長官からのお達しも、守ってみたり無視したり。流石、官僚である。

(ちなみに文科省はバリバリの「、」派である。あれ?)

つまりは法曹会だけが律儀にお達しを守っているわけだが、実は弁護士ももういろいろである。

2016年のアンケートによれば、39名中

・作成する文章は全て「,」 14名

・法律文書だけ「,」 6名

・作成する文章は全て「、」 17名

・その他 2名

となった。

つまり裁判所に提出する訴状すら「、」という弁護士が44%もいたのだ。

この流れはもう止められない。

ところがここにまた、別の流派が登場する。

学会、というか学問というか、論文の世界である。ここでは長らく句読点は「,」と「.(ピリオド)」だった。

これももちろん理由なんてない。敢えて言えば「論文の世界の第一言語である英語に近い」くらいのことだろう。

(ちなみにKITでは、「、。」か「,.」か、どっちかに、となっている)

このちょっとした余波が、弁理士業界に押し寄せる。

特許庁はなんと「特許明細書の日本語は句読点(「、」「。」)を用いて構成する」を原則としている。でも、発明者は多く研究者であり、原稿は「,.」で書かれていたりする。

ある税理士さんがたまたま発明者の原稿にあった「,(コンマ)」をそのまま特許庁に提出したら、特許庁からの拒絶理由の1つに「『,』は日本語として適切でなく、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない」と書かれたとか。(弁理士の日々)

特許庁、流石である。きちんと理由をつけている。

こんな「公用文は横書きで(,)を使う」と定めたフシギな指針も、ついに変わろうとしている。

文化省が2021年3月に出した「報告」である。そこでは、

・読点には、原則として「,」(コンマ)ではなく「、」(テン)を使う

と明記された。

これに、法務省や裁判所、宮内庁は即、従うのだろうか?

それとも文化庁の報告より、70年前の内閣官房長官からのお達しの方が強いのか。

ちょっとだけ楽しみに、この戦いの行く末を見守ろう。

おまけ:少し調べたけれど、なんで1952年という戦後すぐに「日本語に英語記号(,)を混ぜろ」と、お上がなったのかは、よくわからなかった。

その方が読みやすいからともどこかに書いてあったが…?

右からの横書きのときはそうだったかもしれんけどねえ。

2021年10月30日

2021年10~12月の活動予定です(修正版)

もう10月も終わりますが、10月の活動報告と11~12月の活動予定です。

まあ、例年、12月の講演・研修系は多くありません。師走の名の通り、教育現場も私の方も、なにかと忙しいということなので。

(追記)年末の駆け込み需要?があり、12月もあちこちでの講演・研修が入りました~。

➉月は

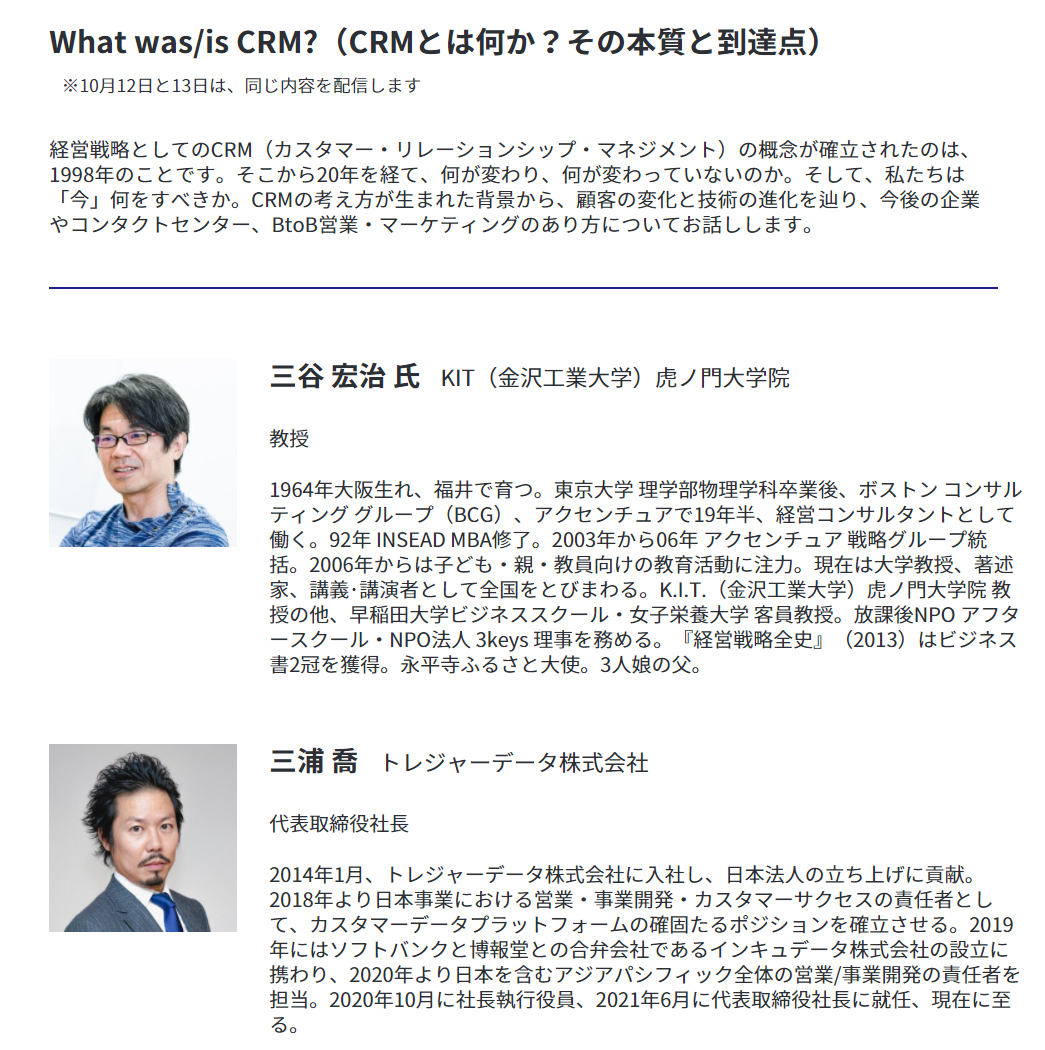

10/12 1205~1255 PLAZMA20 「What was/is CRM?(CRMとは何か?その本質と到達点)」

がスタートでした。数回使うということもあって、トレジャーデータの三浦 喬との対談を2時間かけて収録しました~。CRMは授業でやっていても、講演とかは久しぶり。当日はウェビナーで300名余りが視聴されたようで、何よりでした。

10/13 2100~2200 キャリアメンターアカデミー「ストラテジー・オブ・ライフ」

10/15 1500~1630 TMDU SGU 第1回会議

東京医科歯科大学はSGU(Super Global University)として様々な取り組みをされていますが、その一貫のプロジェクトをコンサルタントとして支援することに。キッカケは高校時代の友人の声がけから。そう言えば、この後の鳥羽高校でのSGH(Super Global High School)支援もそうだったなあ。面白いもの。でも最初のSGHとの関わりである順天学園は、私の押し売り(笑)

10/19 1050~1300 京都鳥羽高校グローバル科1年「発想力」、2年「決める力」

10月唯一のリアル講演! 各々2クラス80名に向けての50分授業でした。さあ前途洋々たる高校生たちよ、あとはみんな次第だよ。漂流するも波をつくるも。

10/19 1330~1530 京都府WWL 運営委員会

10/22 1330~1730 M3キャリア 戦略スキル研修「ビジネスモデルの定量化」

昨年のday1「重要思考」、day2「ビジネスモデル」に続いてのday3。BUリーダーたちの戦略スキルを上げる!

10/27 1000~1120 豊田市立小原中部小 5・6年 「発想力」

5年前に伺って、全校生徒に授業をやったところ。低学年向けと高学年向けの2回を午前中にやるために、始発に乗って名古屋駅から車で飛ばして間に合った。今回はオンラインでの5.6年生向けだったけれど、みんな楽しくよく動けていた。

10/29 1500~1630 長岡市教育センター研修「子どもたちの発想力の鍛え方」

ここからは予定です。

⑪月

11/2 1700~2115 北國銀行 次世代の会「イノベーションと発想力」

11/5 1340~1420 豊田市立飯野小学校 6年 「発想力」

11/9 1055~1215 豊田市立野見小学校 「発想力」

11/10 1900~2100 早稲田NEOゼミ(隔週4回)

11/12 900~1600 海上自衛隊 幹部高級課程 「管理」 演習

11/16 900~1020 豊田市立堤小学校 「発想力」

11/17 1500~1630 順天学園「経営学」

11/18 1330~1530 練馬区立 開進第三中R 「発想力と決める力」

11/19 1500~1630 順天学園「発想力」

11/24 1330~1730 M3C 「重要思考」

11/26 1320~1410 上尾市立富士見小 保護者会「子どもたちの発想力の共育法~イロのフシギ」

11/26 1415~1500 上尾市立富士見小 5年「カタチのフシギ」

最後の3つはリアルの予定だよ~。

(追記)順天学園の2講座と、M3キャリアでの研修が増えました。

⑫月

12/3 900~1100 エステー役員研修 「イノベーションと発想力」

12/3 1330~1450 豊田市立若園中「決める力」

12/7 1330~1730 M3C 「重要思考」

12/14 1000~1155 横須賀市立北下浦中 「聴く・説明させる・任せる」

12/15 1330~1730 M3C 「重要思考」

12/16 1330~1730 M3C 「B3C分析」

12/10 900~1215 加和太建設「重要思考:伝える力・ほめる力」

12/11 1420~1530 福井市PTA研究大会「AI時代に求められる力(仮)」

今年の締めは福井でのPTA講演だ!

(追記)エステー及びM3キャリアでの研修と、北下浦中での講演が増えました。

2020年07月30日

「クリエイティブ思考によるポストコロナの解法 #4 教育に対する私的提案 ー3つの力の共育法ー」

6/8に行われたco-lab主催のオンラインイベント「クリエイティブ思考によるポストコロナの解法 #4 教育に対する私的提案 ー3つの力の共育法ー」の要約がアップされました。 https://www.co-lab.jp/report/post-covid-19-4/

「ちっともポストコロナの解法」じゃないじゃん! その通り。そんなものではないのだ。

2020年05月27日

オンライン講義、というよりその他のIT化の効用について

明日は女子栄養大でのZoomでの3時間講義 2回目。もう今からドキドキである。

ただこの間、オンライン講義とはある意味関係ない2つのITツールの効用を体感した。マイクロソフトのTeams(ティームズ)と、Google Formsだ。

女子栄養大は講義のオンライン化に当たって、マイクロソフトのTeamsやStreamなどを使うことに決めた(数名の外部講師が特例としてZoomを使っている)。正直、Teamsは始めてだったし、仕組みに慣れなくて大変だった。128人向けの講義資料のZoom対応だけで手一杯だったから。

でも、G Formsで宿題出して、その返答がリアルタイムで見れ、自由記入欄で窮状や問題を訴える者がいれば、即座にその学生にTeamsでチャット形式のフォローが出来る。素晴らしい。

今までのシステムでもメールは出せたが、やりやすさが10倍違う。学生たちもチャット形式のコミュニケーションに慣れているので、こちらの呼びかけに対して気軽に返答してくれる。128名全員とこれをやったら死んじゃうけど、声を上げる学生にパーソナルな対応が出来るのはとてもよいこと。

これは講義自体がオンラインでもリアルでも変わらないことなので、来年以降も使っていこう。

私はTeamsやG Formsの機能の、ほんの一部しか使いこなしてはいないけれど、たった2週間でこれだけの効用を感じられるのだ。最初はイヤイヤだったのに。

これこそが断絶的進化。非常事態にあって全員(教職員・学生)が半強制的にやり始めたことが、思わぬ効果を明らかにし、それが急速に定着する。

私も反省しなきゃね。食わず嫌いはいかん。

でも早稲田大学ビジネススクールではMoodle(ムードル)というのを使っていてそっちの操作も覚えないといけない。ううう。

2020年05月11日

今の「9月入学」議論には大義もなにもない

学校の9月入学について早稲田大学総長が書いている。(5/11/2020 日経朝刊)

一言で言えば、大義も目的も経済性もない、という趣旨だがまったくその通りと思う。

・大義は「国際化」だが、それは9月入学の問題でなく英語で学べるかどうかの問題。早稲田などはそれがあり9月入学も可能にしており既に留学生も多い

・目的は「子どもたちの学習時間の確保」だが、これからさらに8月末まで学習機会が奪われ家庭でストレスを溜めることになる

・経済性上は、学生は卒業後に収入を得るタイミングが半年遅れることに耐えられるのか、私立校は半年分の収入がなくなると2~4割は倒産する、国全体として卒業年齢が欧米より1年遅れることになり労働力はさらに減る(今は半年遅れ)

なんと今朝の世論調査結果によれば、半数以上が9月入学に賛成、なのだそうだ。これは本当に上記のことをわかっていての答えなのだろうか? 「子どもたちの学習時間の確保」という極めて実務的問題を、感情的に捉えているだけに思える。田中総長に言わせれば「抜本的対策が必要という雰囲気に流されている」状態だ。

公立小中高ではオンライン授業が進まない、私立は進んでいるから収入による教育格差だと叫ぶヒトたちもいるが、まったく違う。受け側にスマートフォンさえあれば、オンライン授業は今すぐ出来る。それを阻んでいるのは「できない先生がいるから」「もっていない子がいるから」とかの悪平等主義に過ぎない。極論すれば「できる先生」が学校に一人、いや、都道府県毎にひとりいれば成り立つのがオンライン授業なのだから。スマートフォンなどを持っていない子どもたち(小学生で3人に1人)には、いますぐ供与すればいい。機器は中古でいいから寄付で集めて、auやdocomo、ソフトバンクにつながせてもらおう(当面5月末まで50GB無料)。

この数ヶ月の子どもたちの学習遅れはパンデミックのせいではなくて、日本の教育が準備を怠っていたせい(だけ)でもなくて、今の決断と行動力の欠如によるものだ。

原因はともかく、じゃあ対応は? だから決断して行動すればいい。再開できる学校はすぐ再開しよう。できないところは、いますぐ少数の教員でオンライン授業を始めよう。手の空いた教員はフォロー側に回ろう。

これからだってパンデミックは何度も起こるだろう。その度に日本は半年ずつ入学時期を遅らせていく気なのだろうか。

2019年05月12日

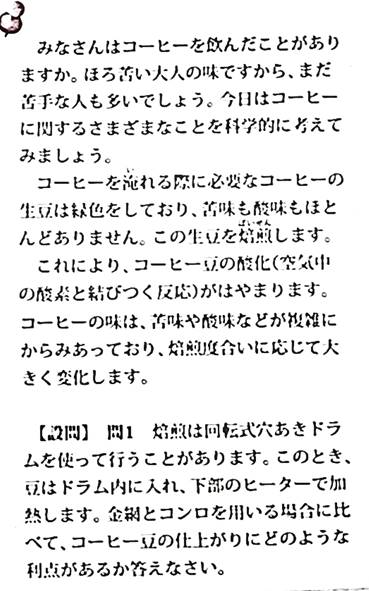

麻布中のコーヒー問題について

本日創刊の朝日新聞エデュア(EduA)。8頁のタブロイド判ですが、特集は「2020 学びが変わる」でした。麹町中の工藤校長がその筆頭を飾っています。さすが。

に挑める力を、さてどう育てますか?

2019年04月06日