カテゴリー: 05 教育一般

2018年11月05日

2015年10月05日

2013年12月27日

2013年11月23日

2012年01月08日

2011年12月02日

2011年05月20日

2011年03月10日

2010年12月22日

2010年11月28日

カテゴリー: 05 教育一般

2018年11月05日

「本当に良い就職をしている大学ランキング」が本当に示すこと

2015年10月05日

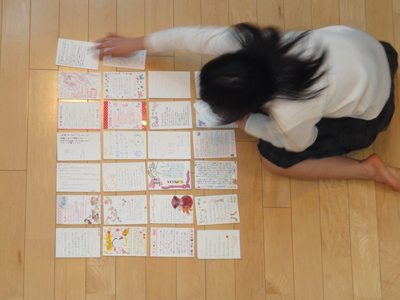

10月5日は教師の日。お礼のお手紙を書いてみよう~

2013年12月27日

TV視聴時間と成績との相関関係について:その本当の答え

(ネット利用時間と成績との相関に関する 東京新聞記事)

文科省担当者の答えでは、1時間未満が最も成績が高い理由がわかりません。

2013年11月23日

日経ビジネスの常識 その1 :就活に黒スーツは社会・企業のルール

2013.8.23号の「女性昇進バブル ~わが社の救世主か 疫病神か」で、世のほとんどの女性(と相当数の男性)を敵に回した日経ビジネスであったが、2013.10.28号でも面白いコトを言っている。

ものでありますように。

2012年01月08日

「挨拶ができない若者」考

2011年12月02日

大学生 of the year 2011@時事通信ホール 11/30

2011年05月20日

カタリバの今村久美さんから聞いたダイジな話

2011年03月10日

44歳の私からの、挑戦状

2010年12月22日

Y小学校の図書室に関する私の夢

『三谷文庫』なるいう書棚が、わが母校 Y小学校の図書室には存在する。

これまで寄贈した1000冊ほどが収まっている。

ジャンルは児童書から写真集までさまざまだが、結構、SFや科学書が充実している。

もちろん、そんな名前をつけてと言ったわけではないが、寄贈式に行ったらそうなっていてびっくり。

小中学校の図書予算は、地方交付税交付金に入っているが、その使途は地方に任されており、2割程度が医療費など図書費以外に使われている。

それは地方自治の権限だと叫ぶ首長もいるが、情けない話ではある。

図書数が十分な学校は、全体で4割強(小学校)に過ぎないが、都道府県や自体自治体によってバラツキが大きいことにも驚かされる。

小学校で言えば、北海道の16%を筆頭に、青森、富山、鳥取、奈良が20%を切る。

一方、岐阜は85%、山梨74%、沖縄69%である。

これが地方自治というものの結果なのか。

小学校の図書館には規模によらず最低数千冊の本が必要だが、教材として使うことで痛む物もあるし、新作も入れたりで、毎年数百冊は購入が必要である。

20~50万円は毎年かかるのだ。

だから毎年少しずつ、寄付していこうと思っている。

私が人生で本の楽しみを知り溺れた小学時代、お世話になったのは図書室だ。

母校の図書室を、いつか世界最高のものに!

私の密かな野望である。

2010年11月28日

年賀状作成プロジェクトと来年の予定

プロジェクトと言っても、ほぼ私ひとりの作業である。

今年一年の写真を見返して、いくつかを選び、原稿を作る。

ソフトはPhotoStudio試供版。15日間使える。毎年これ(笑)

写真はソニーのPMB(Picture Motion Browser)で見る。

どのフォルダーにあっても、カレンダー表示できるので一覧に便利。

見返していると、今年は実は激動の年であったことが分かる。

・長女の卒業と入学とひとり暮らし

・三女の卒業と入学

・本も2冊出版、2冊執筆中

家族旅行も

・スキー

・北海道(私抜き)

また今年ほど、来年の予定が決まっている年も少ない。

もともと短期プロジェクトをこなしてきてきたからだが、来年の話などいつもは全て未定だった。

なのに

1月:大田区で保育士さん児童館職員さん研修、徳島大学医学部で教員向け研修

1~3月:グロービス名古屋校

をはじめとして、6月までなんやらイロイロと。

特に、3月出版予定の『ルークの冒険』向けのプロモーション授業が決まりつつある。

・品川女子学院 中2が2月に3回

・芦花小 小6が2月に2回?

・芦花中 が1回

・横浜の公立小学校で2月に1回

今日、放課後NPOアフタースクールの面々と話して、ある私立小学校のアフタースクールで60分x12回というプログラムもやってみようということになった。

この私立学校は彼らの来年度の活動の要の1つでもある。

さまざまな活動や縁が、1つにつながる感覚。

機が熟してきた、ということか。