カテゴリー: 01 発想力

2011年01月07日

2011年01月06日

2010年12月14日

2010年12月10日

2010年10月25日

2010年10月16日

2010年10月09日

2010年10月06日

2010年09月30日

2010年09月29日

カテゴリー: 01 発想力

2011年01月07日

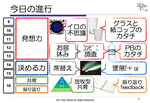

1/19 大田区の保育士さん向け研修

2011年01月06日

紙コップ演習2:破壊と創造

これまで、数限りなくやってきた紙コップ演習。

最近付け加えてみたのは、紙コップタワー。

日本紙コップタワー協会という、力強い存在もあり

http://

学生相手にやってみた。

でも、10分くらいじゃ、たいした発想が出ないんだよねえ。

なので、他の面白系の競争型演習を、考えていた。

そうしたらたまたま品川女子で去年やったヤツを聞いた。

「紙コップの上に板を載せて人が乗る」

「紙コップをいくつまで減らせるか!」

すごく盛り上がったらしいので、自分でもやってみた。

なかなか、楽しい。

特に失敗した時の感触が(笑)

下手だと、一瞬で崩壊する。クシャッ!

うまくやれば、じわじわ崩壊する。 グシュグシュ・・・

3個までは簡単に減らせるが、そこからが難しい。

大人ではこれが限界かなあ。

三女だと2個までぎりぎり行ける。

でもそこまで。

一晩考えて、全く別のアプローチを得た。

三女に実験台になってもらって、1個でも数秒だが成功した。

それは普通の方法ではないのだが、ここではヒミツ(笑)

結構、奥が深い気がしてきたので、どこかで使うかな~

写真は、尊い実験の犠牲者たち。

約50個。

合掌。

2010年12月14日

『発想の視点力』台湾版、出た!→ 『職場A咖的 超脳思考術』

先ほど、日本実業出版社から大量の本が届いた。

献本にしては同じものが何冊もとはおかしいなと、出して見たら、見覚えのある字がいくつか・・・

おお、『発想の視点力』の台湾版じゃないの。

そういうお話が去年の10月にあったが、どうなっていたかと心配・・・いや、忘れていた(笑)

結構こう言うのは出版時期が不定で、出版されないことすらあるらしい。

ともあれ、繁体中国語で書かれた我が書を眺めるのも楽しいものだ。

それにしても「A咖的」とは??

検索してもあんまりよく分からない。

トップリストに入る、みたいな意味なのかなあ。

本の作りも日本とはあちこち違っていて面白い。

でも、カバーの文字がインクが盛り上がる印刷になっていて、ちょっとウレシかったりして。

まずは台湾人の友人に、自慢しようっと(笑)

あ、そう言えば『発想の視点力』、先週、中国本土からの翻訳・出版のオファーもあったのであった。

これも実際の出版時期はわからないけれど、楽しみなことである。

『発想の視点力』、中国制覇だ!

2010年12月10日

2010年10月25日

『創造者』について・・・その1

ビジネス界では普通、独自の大きな変革をイノベーションと言い、その主体者をイノベーターと言う。

でも今回、創造者、と言ってみた。

そうしたら、イメージが拡がった。

破壊と創造、創造と継続、それに創造主。

いつもはイノベーターから神サマには繋がらない。

そう、宗教とは創造主を造ってという意味において、革新的だったのだ。

生物種の上での創造者とは自分自身だが、要は大きな進化を遂げられるかどうかだ。

本にも書いたが、進化とは退化の反意語ではない。

進化の反意語は停滞であり、退化の反意語は発達である。

つまり、進化とは発達と退化とを同時に含んだ発展なのだ。

そこに意思としての方向性はないが、淘汰の結果としての流れが出来る。

そしてその流れは、ときおり大きく速くなるように見える。

それは、なぜか。

そこに関わるのが環境の断絶的変化による大絶滅と、競合の断絶的強化による淘汰圧の上昇だ。

そして、ほ乳類は大発展した。その小さく平凡な体と、短い寿命という「武器」を携えて。

話をビジネスに戻すと、マドンナという創造者がいる。

昨年度の収入は100億円に上り、世界の全てのミュージシャンのトップに君臨する。

つづく。

2010年10月16日

2010年10月09日

このヵヮ。゚+.(・∀・)゚+.゚ィィ!!傘は、何色?

2010年10月06日

iCollege「知の最前線」『発想の行動学~演習編』本日開催

サンケイビジネスアイ主催の「知の最前線」も3年目。

2010年09月30日

『ルークの冒険』 第4章。紙コップはケナフ製?

2010年09月29日

『ルークの冒険』 第3章まで。石油とは何か・・・

第1章完成から、約1週間。

第3章が出来た。

第1章、円柱を探せ

第2章、グラスの形のヒミツ

第3章、ペットボトルの形

である。まあ、順調でしょう。

基本、パワーポイントのA4設定で原稿をつくって、ポスター印刷でA4二枚に伸ばして印刷している。

それを重ねてB5版に切りそろえて、糊でぺたぺた貼り合わせれば試作品のできあがり。

今日は各章の扉の絵もつくった。これは第7章まで完成。

とはいえ、このままのデザインで生き残ることもないだろうし、原稿が完成したら「手作り試作刷」でもつくろうかしらん(笑)

第3章を書いているうちに、今日、ふと思い立って書き加えたのが

「石油は悪か?」というページ。

もともと別のことが書いてあったページだが、思い切って全部落として書き加えた。

ルークが尋ねる。

「そもそも石油を使うことが、なぜダメなんですか?」

「石油からつくったプラスティックはダメで、植物からのはいいのはなぜ?燃やせば両方、二酸化炭素出しますよね」

それに対して、どう一言で答えるのか。

答えるのは、ミタニ教授でなく、ミラ姉に任せた。

「石油は地球が長年かけてつくってきた貯金なの」

そしてその貯金には、過去の地球にあった二酸化炭素が詰め込まれている。

それを今吐き出すのが、石油からつくったプラスティック。

植物からつくったものは、今の地球から吸い上げたものを、また返しているに過ぎない。

だから大丈夫。

でも環境系の話は、ここまで。

また、ルークは形のナゾの探究に戻るのでした~