カテゴリー: 11 一般的考察

2015年04月20日

2014年07月15日

2014年02月18日

2014年01月14日

2013年11月23日

2013年11月21日

2013年10月22日

2013年10月08日

2013年08月30日

2013年08月13日

カテゴリー: 11 一般的考察

2015年04月20日

今朝の雑感:スマートフォン2題

買ってきました!日刊スポーツ。

2014年07月15日

1枚の写真からシリーズ:その1(解答付き)

公開の日時指定ミスでした m(__)m

#これはいったい何でしょう?

ある夜、HDDレコーダーに録りためた番組を見ていたら、こんな光景が目に飛び込んできました。

①

今度は、わかりましたか?

そう。これは、芝生の駐車場にズラリとならんだオートバイの姿です。

場所はオランダのアッセン・サーキット[1]。今年のMotoGP 第8戦での様子です。

最終土曜日の観客は9万人でした。私がビデオで見たのは、ヨーロッパ中から押し寄せた数万台のバイクがつくり上げた風景でした。

#本当の「問題」は、なんでしょう?

さてところで…...。

ここでの本当の「問題」は、なんだと思いますか?

問題として出したら面白そうなことが、この①や②の写真から何か引き出せますか?

最初にこの写真を見てどう感じたでしょうか? 多分それでいいんです。そう、問題は、

「なぜ何万台ものバイクが、こんなに綺麗に整列しているのか?」

です。

不思議だと思いませんか?

②を見ても、白線など引いてある風ではありません。見えるのは、通路と芝生。それだけです。なのに、究めて整然と並ぶ数万台のバイクたち。

なぜこうなっているのか? が「問題」なのです。

#ヒント!

この問題、この①②の写真だけでわかったら天才級です。ぜひチャレンジしてみてください。

でも、丸1日考えてわからなかったら、諦めましょう。「天才ではなかったか」と。

ではここで、私と同じく①②だけではわからなかったみなさんのために、もう1枚、ヒント画像を見せましょう。

③

このアッセン・サーキットのバイク駐車場の中で撮影されたものです。この写真に、答えが隠れています。じっくり探してみてください。

#答えは・・・ブリヂストンの山田宏さんより

バイクに乗ったことのあるヒトであれば、そもそもバイクの駐車場が「芝生」であることに違和感を持たれるかもしれません。正しい、違和感です。

芝生だと、駐車のためのスタンドが潜ってしまって、うまく立てられないからです。

そこに気がつけば、この問題、解けるかもしれません。もう一度、④の画像をよく見てみましょう。

芝生の辺りに何か、見つかりませんか?

④

白い部分だけが、コンクリートになっています。

ライダーたちはご自慢のバイクを芝生の上に駐車するのに、ここにスタンドを立てるしかありません。だから自動的にバイクが真っ直ぐに列ぶのです。

白線も誘導員も要りません。

この答えは実は、私が見つけたものではありません。公式タイヤサプライヤー[2]であるブリヂストンのモーターサイクルレーシングマネージャー 山田宏さんが、TV番組解説の中で話されていたのです。

MotoGPの中継番組中、①②の絵が画面に映されたときに彼は言いました。

「すごい綺麗に列んでますよね」

「オランダ人って、そんなに几帳面なのかと思ったけれど、駐車場に確かめに行ったんです」

「そうしたらスタンドを立てる場所だけコンクリートだったんですよ~」

流石、ブリヂストンの現場マネージャー。気になれば、ゴチャゴチャ言わずにすかさず行って調べる。

まさに「座って悩まず、動いて考える」の典型です。

その力こそがきっと、2002年のMotoGP参戦後、圧倒的存在だったミシュランを打ち破り、ケイシー・ストーナー(当時DUCATI)を2007年ワールド・チャンピオンにし、その後のワンメイク体制(タイヤ供給は1社のみ)を支えてきたのでしょう。

ブリヂストンの2015年でのMotoGP撤退は本当に残念です。

欧州で「尊敬される」数少ない日本ブランドのひとつなので……。

2014年02月18日

「昔はマナー守った」は幻想 by 大倉幸宏さん

今日の朝日新聞朝刊15面は、「道徳に成績?」をテーマに3氏のオピニオンが掲載されました。

2014年01月14日

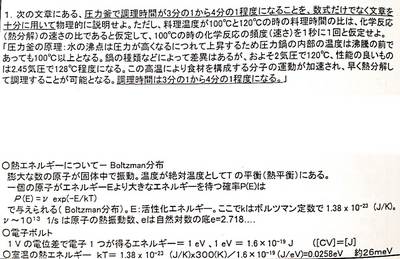

圧力鍋はホントは「高温料理鍋」だった。ボルツマン分布の意味

昨晩、長女がLINEの「おやこ」グループに投稿しました。

スウェーデンのスヴァンテ・アレニウスが1884年に提出した、ある温度での化学反応の速度を予測する式で、ヤコブス・ヘンリクス・ファント・ホッフによりこの式の物理学的根拠が与えられた、とWikipediaにはあります。

計算すると確かに常温帯では「10℃上がると反応速度が2倍」になります。なんと!

分子ひとつがあるエネルギーE以上である確率です。それを越えると「反応する」ので、それが多いほど、反応速度はあがるわけです。

与えられたkBボルツマン定数などから計算すると、E=1.40×10-19

P(E)100℃=15.6%

P(E)120℃=62.3%

で、確かに、P(E)120℃がP(E)100℃の4倍になっていることがわかります。

2013年11月23日

日経ビジネスの常識 その1 :就活に黒スーツは社会・企業のルール

2013.8.23号の「女性昇進バブル ~わが社の救世主か 疫病神か」で、世のほとんどの女性(と相当数の男性)を敵に回した日経ビジネスであったが、2013.10.28号でも面白いコトを言っている。

ものでありますように。

2013年11月21日

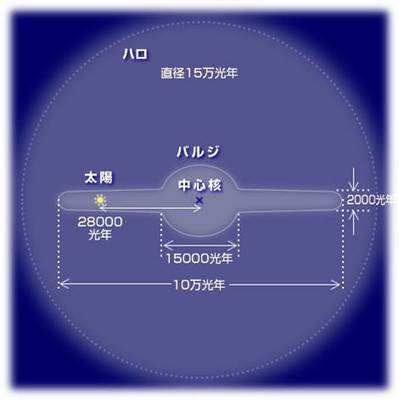

宇宙人。問題はいるいないではなく、会えるか会えないか

2013年10月22日

ミツヤの森のブランコノート2:お土産編

2013年10月08日

ONKYOの良心とその納期・品質:DS-2000HRからD-77MRXへ

これまで書斎(兼オーディオルーム)では、スピーカーとしてDIATONE DS-2000HRを使っていました。1台の重さが42kgある、大型ブックシェルフ型スピーカーです。どう考えても「本棚(ブックシェルフ)」には入りませんので、机の下が定位置です。

2013年08月30日

小学1年生。この稀少で偉大なる可能性たち

先日、小学低学年向け授業と、高学年向け授業を1日の午前午後で行いました。

2013年08月13日

空に願いを~光芒