カテゴリー: 09 ニュース

2011年01月07日

2010年12月26日

2010年12月25日

2010年12月24日

2010年12月14日

2010年12月10日

2010年12月10日

2010年12月08日

2010年12月04日

2010年11月27日

カテゴリー: 09 ニュース

2011年01月07日

1/19 大田区の保育士さん向け研修

1/19に、大田区役所で研修を行う。

「自治体経営研究講座」という。

昨年度も同じ枠で行い、若手を集めて発想力と決める力演習を4時間ほど行った、と思う。

今年度はどうするか、というお話の中で「教育系がやりたいなら、保育士さん対象ならどうか」という申し出があり、即引き受けた。

大田区には70以上の区立保育所と、70以上の児童館がある。

その専門職員さんたち向けの一般的研修が、区としてもおそらく初めて実施される。

(23区合同の、専門研修は別途存在する)

私自身が幼児向けの授業経験があるわけではないので、「これをやりなさい」というタイプのものにはならない。

これまでと同じく、参加者自体の覚醒を促すものなのだが、根本を伝えられればあとは応用頂けるのではないかと期待している。

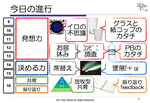

発想 = 発見 × 探究

・発見とは常識を廃し、動いて見つけるもの。

・探究とは誰にとって何の価値があるかを繰り返すこと。

そして、親向けの講演の中から「ヒマと貧乏とお手伝いの重要さ」を訴える作戦だ。

9時スタートで、17時まで!

こんな長いのは、ISLでやって以来。

しかも新ネタの「ペットボトル演習(コンビニ調査つき)」もある。

どきどきである。

本人、気合いが相当入っていて、ここ数日、ずっとPCに向かっている。ほぼ引きこもりである。

当然、MacBook ProのKeynoteで作成している。

かわいく、わかりやすく、印象的に。

もちろんそのまま、芦花小学校や、品川女子学院でも使うつもり(笑)

ワークシートも作ったし、配付資料100頁も、途中の振り返りのために4分割した。

あとはアンケートくらいかな。

これでしばらくおこう。

来週早々には配付資料は送らなくてはいけないけれど、プレゼンテーション資料自体は見直せば、またよくなるだろう。

これが「早めにやる」の価値(笑)

2010年12月26日

2010年12月25日

2010年12月24日

執筆生活『ヒマと貧乏とお手伝い本』 初稿、9割完成!

PCの不調に負けず、初稿を9割完成。

途中抜けているところもあるが、ほぼ、書ききった。

ちょっと、感無量だったりする。

これまで書いてきたものの再構成にとどまらず、新しいフレームワーク、新しい事例をいっぱい入れた。6割以上が新規じゃないかなあ。

逆に、今のままだと260頁とかになりそうなのが、ちょっと心配。

多少修正して、明日にでも編集さんたちに送ろう、っと。

ちょっと、感無量だったりする。

これまで書いてきたものの再構成にとどまらず、新しいフレームワーク、新しい事例をいっぱい入れた。6割以上が新規じゃないかなあ。

逆に、今のままだと260頁とかになりそうなのが、ちょっと心配。

多少修正して、明日にでも編集さんたちに送ろう、っと。

ページ数の心配はそれからだ。

2010年12月14日

『発想の視点力』台湾版、出た!→ 『職場A咖的 超脳思考術』

先ほど、日本実業出版社から大量の本が届いた。

献本にしては同じものが何冊もとはおかしいなと、出して見たら、見覚えのある字がいくつか・・・

おお、『発想の視点力』の台湾版じゃないの。

そういうお話が去年の10月にあったが、どうなっていたかと心配・・・いや、忘れていた(笑)

結構こう言うのは出版時期が不定で、出版されないことすらあるらしい。

ともあれ、繁体中国語で書かれた我が書を眺めるのも楽しいものだ。

それにしても「A咖的」とは??

検索してもあんまりよく分からない。

トップリストに入る、みたいな意味なのかなあ。

本の作りも日本とはあちこち違っていて面白い。

でも、カバーの文字がインクが盛り上がる印刷になっていて、ちょっとウレシかったりして。

まずは台湾人の友人に、自慢しようっと(笑)

あ、そう言えば『発想の視点力』、先週、中国本土からの翻訳・出版のオファーもあったのであった。

これも実際の出版時期はわからないけれど、楽しみなことである。

『発想の視点力』、中国制覇だ!

2010年12月10日

『正しく決める力』 増刷決定~

時間はかかったが、ついに『正しく決める力』が増刷になった。

ダイヤモンド社の前澤さんから、ご連絡。

増刷分は少部数だが、初版がだいたい捌けたと言うことであり、また、これからも売れるだろうという判断であり、まことに喜ばしい。

本当は、全国の大学や企業の新人研修で必読書になって欲しいなあ、と思っている。

古くなる本でもないし。

こういうのを「夢」というのかな。

ま、努力しましょ。

2010年12月10日

2010年12月08日

2010年12月04日

村上龍対談『創造者の条件』終了!

外は強風吹きすさぶ恵比寿ガーデンルームに、300人超が集まった。

早いヒトは1830の会場と同時に入場。前の席を確保。

開演定刻の1930には、ほぼ満席となった。

私は1700頃には入って、機材や音のチェックや、進行の確認をしていた。

村上龍さんは、道の混雑もあり直前に会場入り。

数分でブリーフィングを済ませ、8分遅れの開演だ。

最初に20分の、プレゼンテーション。

『キーワード』を提示する。

創造の事例として選んだのは、カンブリア爆発、ヒトの進化、アルファベットの誕生、宮大工の育成、ハンズマンの革命、Pot-in-Potの発明、アップル1の誕生とマッキントッシュのプロポーショナルフォント。

これらから、創造の条件、とくに創造者のあり方を探った。

おっと、6分オーバーだ。

村上龍さんを壇上に招いて、そこから対談。

最初に投げたのはビジネスにおける創造について。

「カンブリア宮殿」の出演者リストも示し、事例を伺う。

はずだった。

ここから何が起こったかは、新年にアップされる、ダイジェストビデオをお楽しみに。

最後の締めの議論は「放っておく」ことの価値とあり方。

任せるではなく、放っておく。でも・・・・

2105頃、終演。

頭の中は真っ白。幸いなことに髪は黒いままだったが。

控え室で数分、村上龍さんとお話。

そこでのサプライズは、来年の3月のお楽しみと言うことで。

観覧の皆さま、ご来駕深謝。

貴重な時間をともに過ごしてもらいました。

2010年11月27日

The innovations from weak ties

『お手伝い本』のために、いろいろ調べ物をしている。

気が向くと、というか、詰まると、というか。

まあ、驚くほどいろいろ面白いことがわかる。

昨日調べたのは「つながり」について。

結局、原稿には入らなかったが、とても面白かったのが以下の研究。

—————————————————————-

さかのぼって70年、やはりスタンフォード大学のグラノヴェッター博士(同時は学生)は、就職についての別の調査を行いました。その結果は、

・今の職は「友人」からでなく「知人」からの紹介だ、が、「友人」から、より多い

・会う頻度が低い「弱いつながり」が、職紹介の83%を占める

これもまた、キャリアが幅広いつながりの中から生まれてくることを示したものです。

——————————————————————

彼はこれを「弱い紐帯の強み」”The strength of weak ties” と名付け、社会学における地位を築いた。

強い狭いつながりではなく、弱い幅広いつながりこそがジャンプを生む、ということを、なんと40年前に示していたのだ。

ロングテール、とかと似てないだろうか?

昨日、KIT虎ノ門の論文中間発表会で、三宅さんがイノベーションとツイッター的ツールの効用について調べると発表した。

そこでぴんと来た。

私はTwitterの独自性は「弱いつながり」の発明にあると思っている。

つまり「フォロー」の概念だ。

相互承認によるマイミクでも、なんでもなく、ただそのヒトのつぶやきを読むように設定する「フォロー」

相手に連絡は行くし、相手は拒否もできるが、基本、無承認の弱いつながりだ。

しかもそれがRT(Retweet)により増殖する。

そういう弱いつながりは、これまでは発展・維持しづらかった。

でもITがそれをTwitterというカタチで可能にしたのだ。

そしてそれは、Innovationすらを生むのかも知れない。

The strength of weak tiesの1つとしての、

The innovations from weak ties、弱いつながりからの革新、

だ。

例えばこんな調査をしてみたらどうだろう。

あなたの着想は、どこから得ましたか?

1. ひとりで

2. 友人とのコミュニケーションから

3. 知人とのコミュニケーションから

4. 繋人(Twitterでつながっているだけの人)とのコミュニケーションから

3.4.が多いと、面白い。

アメリカでは頭打ちになったTwitter利用が、日本ではまだ伸びているという。

参加人数も、1人当たりtweet数も。

日本人はこういうショートメッセージを書くことが好きだ。

きっと得意でもある。俳句の文化、ポケベル現象を見ても明らかなように。

三宅さんの研究成果を、待とう。

私もなんか、調べてみるかな。