カテゴリー: 08 執筆生活

2010年04月28日

2010年04月25日

2010年04月22日

2010年04月16日

2010年04月15日

2010年04月14日

2010年04月08日

2010年04月06日

2010年04月02日

2010年04月02日

カテゴリー: 08 執筆生活

2010年04月28日

怒濤の連休前5日間

土曜日

・1115から7期生3名相手に初ゼミ。

・その後、@コスメの山田メユミさんと対談取材。

・午後は、山田メユミさんを含むアイスタイルの方たち向けに「戦略思考要論」第一回。3時間。

・その後、KIT虎ノ門BA専攻内の教員会議。

・夜は、グロービス東京校の有志の方々と出版記念ディナー。なんとその後、カラオケで24時過ぎまで。

日曜日

・月曜の準備…

月曜日

・午後からディスカヴァー・トゥエンティワン(d21)で、社内講演。営業の方々中心に30余名が参加。なんと時間を間違えて、1時間遅れのスタートだったが大いに受ける。

twitter上では「ディスカヴァー21社のメンバーのつぶやきが止まったが、全社的に何かあったのだろうか」という事件(?)まで引き起こす事態に。

・その後、たまたま最近コーチ21に転職した友人二人と雑談。KITの来期の新しい科目が決まる(笑)

・夜はISLで打ち合わせ。ニューオータニ前は牡丹桜が満開で、道にはわっさわっさと花びらが。一杯放りながら遊んでしまった。

会議は1800~2330。疲れたが楽しかった。

火曜日

・水曜日と連休明けの金光学園授業・講演の準備。

・それに6月に出す本のゲラ修正と、取材記事のゲラ修正。

水曜日

・田園調布雙葉で2時間授業。12名向けに「正しく決める力」を。

MacBook Proの初仕事(笑) Keynoteで「炎」のeffectを初めてご披露。受けた。

・本の追加原稿、後2ページ…

2010年04月25日

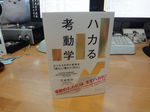

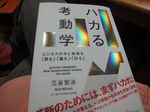

『ハカる考動学』、ディスカヴァー干場さんからご紹介

本日、ディスカヴァーの社長室ブログで、ご紹介いただいた。

ひときわ、ヒカる!? ハカる考動学! ●干場

と、題されてのもの。確かに、このカバーの光り方は、尋常ではない(笑)

社長室ブログの題名を見ると、うしろに●名前、が付いている。

ということは、この記事は干場さん自身による、ということなのですなあ。

社長自ら、とはウレシい限りである。

その冒頭に

>タイトル付けが自慢の私めですが、これは著者によるもの。「考動学」、考えて動く、いいですね。しかも、ハカって動く。

と。そうだったんだ…。いや、ごり押しとかはしてませんよ、まったく。

さらに、

>ちなみに、「ビジネスの今と未来を「測る」・「量る」・「計る」」のサブタイトルは、私、つけさせていただきました。

と。知らなかった…。ありがとうございました。

さて、明日はそのディスカヴァーにお邪魔する。

社内の方々向けのちょっとした「研修会」である。

一次情報から何が読み取れるか、分析中(笑)

2010年04月22日

『ハカる考動学』 on 新刊ラジオ 第1108回

4/21 ビジネスパーソンのための厳選ブックガイド「新刊JP」で、紹介いただいた。

DJ風に「音」で新刊を紹介するものだ。

http://www.sinkan.jp/radio/radio_1108.html

担当の高原さんには、

>大変勉強になる内容で、現代のビジネスパーソンには必須のスキルだと思いました!

と。

Podキャスティングでも配信されているとか。

ご興味ある方はどうぞ~

2010年04月16日

書店回り 第一弾!紀伊國屋、ジュンク堂、BOOK1st

今日は、6店、回った。

新宿に出て、まずは紀伊國屋本店へ。

3階のビジネス書売り場には見当たらず、1階の「話題の新刊」のところのこれだけ。

店頭でネット検索しても該当なし。幸先悪し。

お向かいの三越6~8階がジュンク堂。

初めて行ったが科学技術書とか芸術系もえらく充実している。

6階のビジネス書コーナーで、担当者とお話。(遅番だったので、地下でイートインのオムレツを食べて待っていた…)

「どんな本と一緒に列べたいですか?」と尋ねられ、やはり「調査力」とか「統計力」とかのとなりかなあ、と。

あいにく隣は一杯だったので、ななめ下に(笑)

ここでは2カ所も『観想力』が面陳。

売れてますよ、とのこと。3年前の本なのに、エライ。

さらに新宿南口の紀伊國屋へ。

新刊コーナーに、キレイに列べていただいていた。

品出し中の担当の方と、挨拶。

代々木まで歩いて、JRで渋谷へ。

渋谷駅地下から繋がるBook 1stにお邪魔する。ここは『発想の視点力』のときも大量陳列をしてくれたところ。

ドキドキしながら店に近づくと、正面にドン。いや、キラキラか。

担当の方と、しばし歓談(笑)

「店頭に列べてみて、初めて感じが分かる」「映える良いデザインですよね」

大きなお店ではないのだが、CRM、crm、観想力、発想の視点力、とこれまでのほとんどの本を置いていただいていた。

『観想力』は任天堂 社長の岩田さんもご推薦いただいているらしい、とついでに売プッシュ…

その後、二子玉川駅に戻って駅構内のBook 1stへ。

ここは狭いのでどうかなあ、と思っていたが、案の定、ない。

でもよく見たら、ここに!

明日朝までには、列ぶでしょう~

締めは高島屋SC内の紀伊國屋。

おそるおそる見ると…

ビジネス書コーナーのまさにコーナー(笑)

これはウレシい。

他にもみなさんからの発見報告多数。

渋谷マークシティの啓文堂には、ディスカヴァー製の板も。(byぜにがめさん)

前回もそうだったが、書店はいまや女性の職場である。

ビジネス書コーナーの担当者の6割以上は女性ではないだろうか。

素晴らしいことだ。

でもこうなると男性陣を応援したくもなる。頑張って下さい~~~

2010年04月15日

『ハカる考動学』本日、発刊! 「はじめに」から

いよいよ今日4/15、書店さんに本が列び始める。

いや、通常だとなぜか出荷および店頭陳列日と、本の公式の(奥付に書いてある)「発行日」はずれているので、ややこしいのだが、ディスカヴァーでは一致しているので文句なく今日が「新刊発行の日」である。

発売日と発行日のズレは雑誌で顕著であるが、本でも通常1~2週間はある。

例えば『発想の視点力』では、8/12発売だが発行日は8/20。8日サバを読んでいる。

みな若く見せたいわけだ(笑)

さて、折角なので本の中から少し、紹介しよう。

————————————————————————-

はじめに

(前略)

2010年4月、脚本家の倉本聰さんが、26年間続けた「富良野塾」を閉じた。

「非力だった」「結果はあまり、出なかった」。75歳の決断だった。

彼は、言う。

今の若者に一番足りないのは「想像力」

情報はネットから入ってくるから自分で考えない。1次情報から類推して考えたり、新しいものを編み出したりすることがない。

「優しさごっこ」の中で、親、教師、子ども、の劣化のスパイラルが回ってしまっている、と。

社会として、これは最も憂うべきコトの一つだろう。

(中略)

一方、個人や組織として開き直ってしまえば、これは大きな機会(オポチュニティ)だ。

みなが当たり前のことをやれなくなってきている。自分で考え、既存の情報をハカり直し、そこから新しい意味を見いだすことが出来なくなってきている。

だったら、その力をちゃんとつけよう。

「ハカる力」を持つだけで、人生や組織の運命は大きく変わるだろう。

————————————————————————–

『ハカる考動学』は、そんなことを目指した本である。

ご一読あれ。

2010年04月14日

2010年04月08日

『ハカる考動学』重版決定!

4/15の発売前ながら、書店さんの反応やAmazon等での予約状況がよく、重版が決まった。

ディスカヴァーの営業のみなさん、ごくろうさまデス。

「発売前の重版」というのは初めての経験で、うれしい半分、ドキドキ半分である。

ディスカヴァーの社としての決断なのだけれど、やっぱりねえ。

アマチュア作家の強みは、とことん質にこだわって書けるところだろう。量より質、〆切りより質、だ。

かつ、執筆の印税で生活しているわけではないので、部数に一喜一憂することもないはずだが、そこは違う。

他に本業がありながら、時間や労力を割いて何のために書いているのかと言えば、みなに伝えたいことがあるから。少しだが、貴重な何かが。

だから、一人でも多くのヒトに、読んでもらいたい、と思う。

『ハカる考動学』に関しての、講演等々のご依頼あれば、お気軽にこちらまで直接お問い合わせを。

時間の許す限り、全国どちらへでも参りますので。

因みに関連の一般講演・研修は、今のところ;

・5/12 慶應MCC 夕学五十講

ハカってジャンプする3つの方法–まずは基礎から

である。

2010年04月06日

『ハカる考動学』書評第一号!by 小飼弾さん

ディスカヴァーからの献本を元に、αブロガーの小飼弾(Dan Kogai)さんが、早めの書評を。

瞬間最大風速は分からないが今は250位くらい。

いや、発売前だし、何の文句もないレベルである。

かつ、もっとダイジなのはリアル書店での動きでもあるし。

ディスカヴァーの営業のみなさん、売り込み頑張ってくださ~い。

いや、発売前だし、何の文句もないレベルである。

かつ、もっとダイジなのはリアル書店での動きでもあるし。

ディスカヴァーの営業のみなさん、売り込み頑張ってくださ~い。

2010年04月02日

『ハカる考動学』の題名の意味

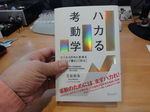

できたての本ほど、カワイイものは無い。

思わずKIT虎ノ門へ行く途中、電車の中で虹色のカバーを見せびらかしながら読んでしまった(笑)

『ハカる考動学』の副題は、『ビジネスと今と未来を「測る」・「量る」・「計る」』である。

ハカるってなんだ?を説明しているものだ。

一方、カバーには、デザイン上の英語題が載っている。

それは、

ハカるってなんだ?を説明しているものだ。

一方、カバーには、デザイン上の英語題が載っている。

それは、

ACTIVE THINKING:How measurement creates the world

というもの。

これは、中身を格好良く表現したもの、かな。

これは、中身を格好良く表現したもの、かな。

考動学、とは、座って悩まず、考え、動き(ハカったり、作ったり)、また考えることを示しているのだが、それを「Active Thinking」と名付けた。

Action Thinkingにしようかともちょっと悩んだが、英語的にActive Thinkingの方が素直だろうと。

密かに、「Active Thinking」のシリーズ化を狙っているのだった(笑)

発売まであと2週間。

本当はドキドキしながら待っていたいのだが、日曜から怒濤の新学期が始まるので、そうも行かない。

でも、待ち遠しい…

2010年04月02日