2012年10月11日

2012年09月30日

2012年09月26日

2012年09月25日

2012年09月15日

2012年09月10日

2012年09月07日

2012年09月02日

2012年08月27日

2012年08月24日

2012年10月11日

EDGE TOKYO MTG 2012.09.07@二子玉川カタリストBA

2012.09.07のEDGE TOKYO MTGでの1人10分プレゼンテーション。

当日Ustreamで中継されたものが、1人ずつ切り出されました。

(YouTube動画はこちら)

13分間、超早口で話してますが、許してください(_ _)

TEDになんか負けないゾ!(笑)

ご感想、お寄せください。

2012年09月30日

建築会館の謎・・・ここに日本の建築の心はあるのか?

9/30、日本CM協会の研修をお手伝いしました。

テレビのCMではありません。建築のCMです。

Construction Management。つまり・・・なんだろ(笑)

プロジェクトマネジメントとどう違うかは不明ですが、今期の研修、初っぱなの登場でした。

テーマは「決める力と伝える力」で3時間。

場所は田町駅・三田駅近くの建築会館でした。HPにある案内図によれば慶應大学につづく細い通り沿いです。

地図では正面がわからなかったので、建物の形がアーチ型で面白そうな側(慶應通り側)からアプローチしました。

そうしたら・・・

そこは飲み屋ビルだったのです。

「建築会館は、一般社団法人日本建築学会が所有し管理運営を行っている建物です」とHPにはあります。

おそらくは日本を代表するアーキテクトたちが集う日本建築学会が建て、管理するビルが、この惨状とは・・・。

いえ、最初はきっと地図の間違いだろうと、いったん通り過ぎました。

でも私のスマホはAndroidです。iPhoneじゃありません。ちゃんとGoogle Mapsがデフォルトです。

そして、Google Mapsはやっぱり正しかったのです。

ここに、日本の建築の心はあるのでしょうか?

最初からこうだったのか?途中でなし崩しにこうなったのか?

いずれにせよ、この姿を見たら(少なくとも私は)、日本建築学会(の会員)に仕事を頼もうとは思わないなあ。

いや、地域に溶け込んでいる面では、カメレオン並みに素晴らしいが。

本当の正面は南側のこっちだったのかも。

でも形はツマラナイ。

2012年09月26日

田園調布雙葉での「伝える力・ほめる力」授業とキャリア論

元アクセンチュアの小林潤一郎さんが担当する、3年生の情報社会学で教えるのも、もう5年目。

通年の選択授業ですが、必ず年に2~3回講義をしています。

基本は春に1回、そして秋に1回。

最近の出し物はたいてい春「決める力」と秋「ほめる力」です。

・春、進路決定のとき。なので決める力

・秋、AO入試もあるのでほめる力で面接力アップ

「ほめる力演習」は、2007年にまさに彼女らのために開発され、あまりに受けたのでその後、『伝える技術』の一部に組み入れられることになったもの。

いわば凱旋講演なのです(笑)

今日は1人欠席で9名。

奇数だと演習がやりにくいので途中から教育実習生に入ってもらいました。

・前回の復習(結構みんな憶えていた)

・ジコジマン演習1

・節電演習

・ほめる演習1:手帳か筆箱かお財布

休憩

・ほめる演習2:相手の印象

・ジコジマン演習2

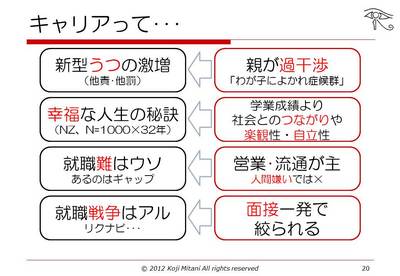

・キャリアについて

で50分×2コマ。

前回やったことは?と問うたらいきなり「金星!」と。

その通り。前回の「決める力」の最大イベントは金星の太陽面通過だったのでした(笑)

今日の発見

・女子高生はほとんどが、お気に入りの手帳を持っている。しかも千差万別(うちの長女はずっとほぼ日手帳)

・みんな自分をほめることは苦手

・コツをつかむのは速い。すぐほめ方がうまくなっていた

参加者のfeedback

・人をほめるのは簡単ですが自分をほめるのは大変です。今回の授業を通してどのようにほめて、自己アピールをすればいいのか学ぶことができました。これからは人柄を磨いていきたいです

・自分をほめるというのはあまり機会もなく、自分が一番苦手としていることだったので、今日は大変いい機会になりました。

・ほめることは自分を改めて知ることにつながる。また、自分の他者への見方が変わることにつながる。

キャリアについて、は「今回はあまりAO入試受験者多くない」と伺ったので、昨晩急遽、入れました。

要は「就職面接に向けて今からガンバレ」というもの。

大学3年になってから慌てても遅いよ、と(笑)

みな、真剣に聴いていました。(親の過干渉をどうすればいい?との相談も・・・)

最後の写真は帰りに見つけた不思議なもの。

「東京都立園芸高等学校玉川果樹園」なのでした。

誰が普段管理しているのやら。

自転車での往復。爽やかな半日でした。

2012年09月25日

iOS6 map 対 二子玉川・渋谷など。そして帝国の崩壊へ?

先週、ふと気が向いて、自宅のiPad2台とiPod touchをiOS6に。

それが悲喜劇の始まりでした・・・

ひとつのOSで、最新iPadから2つ前のiPod touchまでカバーできるなんて、確かに凄いです。

DSでもWiiでもPSでも同じゲームが楽しめる、みたいなことですよねえ。

これが機種を絞り込んだものの強みかなあ。

私にとっては、Google mapsが(文字通り)消えて(私の検索履歴はどこ!?)、apple map(本当の名前は知らない)に変わったのが一番の変化でした。

その破綻ぶりは知ってはいましたが、使ってみたら・・・ホントに、なんだこりゃ、でした。

まあ、ふだん外ではandroid携帯なので、問題ないのですが、これはまことに使いづらい。そもそも地図データがイマイチだし経路検索、酷すぎ。

地下鉄出口もわからないし、駅周辺の細かい道も超大ざっぱ。

区役所の表示もなくて、あるのはそこに入っている喫茶店の名前だけ。

どこかから飲食店のデータだけ仕入れたのだろうけれど、折角ならゼンリンから地図データも買えばよかったのに・・・。でも日本はもう、そんなお金を掛ける市場じゃない、ということでしょうか?(それはそれで悲しいが、どの国でもこうらしい)

世界中から寄せられている、これらの指摘(苦情)に対して、アップルの担当者はこう答えたとか。

「Apple mapはクラウド型のサービスですから、こういったみなさんからの声によって改善されていくのです。ご指摘ありがとうございます!ご指摘は順次反映させていただきます」

まさかAppleは人力でこれらを直していくのでしょうか・・・。

いやお金持ちだから不可能ではないなあ。

話題のSiriも「二子玉川の地図」って話したら、ちゃんと聞き取ったのに「わからないからwebで調べて」って・・・、言われました。

二子玉川、なめてんのか!(笑)

以下、「質問」→「Siriの答え」、です。

「二子玉川の地図」

→「すみません。なにも見つかりませんでした。もう少し詳しく言っていただけますか?」+webで検索

「渋谷の地図」

→「こちらが渋谷区です」(地図は出るが目的地は区役所から100mの路地裏)

「渋谷駅の地図」

→「すみません。なにも見つかりませんでした」 以下同文

「渋谷への経路」

→「すみません。日本ではなにも見つかりませんでした」 以下同文

これがどう改善していくのか、見物(みもの)ではあります。

Google mapsだって最初は酷かった、とか、Apple mapがダメでもブラウザでGoogle mapsを使えばいい、とかでAppleはなんとなく許されちゃうのでしょうけれど、このレベルで出すことを、社として認めるのは信じがたい。

これがAppleのいう、感性品質の高さなのか!?

Googleの方ばかりを見て、ユーザーの方は見ていない感じです。

こうやってゆっくり、帝国の崩壊は始まるのでしょう。

あ、ちなみに今はmapの経路検索は自動車しかありません。徒歩や電車はカリフォルニアでは不要なようです。

2012年09月15日

ラッドにバンプにアジカンに

ここ数ヶ月で買った、CDたち。

くるり everybody feels the same

RADWIMPS シュプレヒコール

SEKAI NO OWARI ENTERTAINMENT

androp Boohoo-AM0-40-Waltz

L’Arc-en-Ciel Quadrinity- Member’s Best Selections

BUMP OF CHICKEN firefly

ASIAN KUNG-FU GENERATION ランドマーク

初回限定版DVD付き、も多い。だいたいAmazonで買っている。

RADWIMPS(ラッドって言うらしい)は次女のお気に入り。相当マイナーな曲がお好みのようである。

今回のシングルでは、2曲目の独白、が面白い。

本当に独白なのである。少しの旋律とバック音楽に乗せて、ボーカルの野田洋次郎がメンバーへの感謝を述べる6分の曲だ。

「あの時あの時期お前たちは何を思ってた?

多分同じ気持ちだったって勝手に思っている

一緒に同じ時間をくぐり抜けてくれて ありがとう

先なんて何も見えなかった

いつまでに何をどうしてどうなって そんなの知らない

誰も言わない

それが暗黙のルールだった

根拠のない自信 それだけで十分だった

俺たちにあるのはそれだけだった」

過去を振り返り、今の自分たちへのシュプレヒコールを。

BUMP OF CHICKEN(バンプって言うらしい)はほとんど最初から聴き続けている。

メジャーデビュー前からだから結構長い。

たまたまケーブルテレビの音楽番組で100位くらいに登場していて、衝撃を受けた。

それからずっと。

これもシングルだけど、2曲目の、ほんとのほんと、は聴き込んでみたい。

SEKAI NO OWARI(世界の終わり)は三女のお気に入り。

バンド名も凄いが、各曲の歌詞も凄い。

今回のフルアルバムENTERTAINMENTは全16曲。

じっくり聞きましょう。

最後の「深い森」がいいかなあ~

ASIAN KUNG-FU GENERATION(アジカンって言うらしい)も大好き。

付属のDVDはライブ映像だったのだが、古い曲あり新しい曲あり。

あんまりライブに行く人ではないので、こんな感じなのね~とちょっと感動。

CD1曲目の「All right part2」はDVDにも収録されているが、なんとチャットモンチーの橋本絵莉子さんもボーカルとして参加しているのであった。

「朝

居間のソファーの肘掛け

うずくまる猫と

エディという名の犬の模型

起き抜けに濃いコーヒーを注いで」

ああ、このスピード感、やっぱ好きだわ。

そして歌詞の頭が「あいうえお」になっているという(笑)

この言葉遊びはずっと続いて、でも、最後に言う。

「言葉遊びはここまで 意味を捨ててさ

手を握る君とハグをして

溶けるようビートが愛のよう

祈りのよう

この夜を満たすMUSICを口ずさめよ」

4曲目の「AとZ」、7曲目の「それでは、また明日」もビートと切れが最高!

心の芯を、高揚させる。

2012年09月10日

「新型うつ」にしない子育て@AERA

AERA 2012.07.09号の特集記事です。

表紙はマンUの香川選手。

ただのやる気のないヤツ、と見分けが付きにくく、その隠れ蓑ともなっている新型うつ。

従来の自責的なものでなく、他責的・他罰的なのが特徴です。

自分がうまくいかないことを、すぐ教師や上司、親のせいにします。家では元気で飲みにも出ますが、会社には行けません・・・。

記事中、小児心理外来の成田菜緒子医師は言います。

「患者さん(精神疾患の子ども)の親のほとんどが過干渉。転ばぬ先の杖を用意する」

「わが子の失敗する姿を見ていられない親は、子どもによかれと思って先回りして動く。その間違った親心が、子どもの認知・行動を鍛える機会を奪うのです」 (わが子によかれ症候群)

子どもの認知・行動を鍛える機会とはどういったものでしょうか?

それこそが自分自身でものごとを決め、行動し、失敗して、叱られもして学ぶ、試行錯誤経験なのです。

でも、「新型うつ」の子どもたちには、日常誰かに叱られたり、失敗したりといった小さな挫折を自分の力で乗りこえていない、試行錯誤未経験者が多いといいます。

ところで、子どもの精神疾患は本当に増えているのでしょうか?

増えています。厚労省の調査によれば、若年層(24歳以下)の精神科外来受診数は、1999年の2600人から2008年は4000人に54%増加しました。

半分が20~24歳ですが、この間はほぼ横ばい(27%増)。

激増しているのはそれ以下の小中校生なのです。9年間で10~14歳は3倍に、15~19歳は2.2倍になりました。

記事の最後に「子どもを新型うつにしないための子育て」リストがあります。

ちょっと意訳すると、

1. 子どもの試行錯誤を待つ

2. できていることへの肯定

3. 結果だけでなくプロセスもほめる

4. ダメなことはダメの一貫性を保つ

5. 身近な人の悪口・陰口を子どもの前で言わない

6. 身近な人をよくほめる

7. 叱るときはその行動のみを叱る

8. 失敗したとき庇いすぎない

9. コレで終わり、と脅しすぎない

10. 「こうあらねばならない」でなく「こうありたいね」

11. 「じゃなきゃダメ」でなく「こうできるといいね」

12.子どもと 一緒に落ち込まない

他に

13. 生活リズムを整える

14. 子どもの言葉に自分の言葉をかぶせない

15. 話し出すのを待ってあげる

16. 10歳までは感情をちゃんと出させよう

とも。

全面的に賛成です。

特に私が個人的に、周りの大人に気をつけてもらっているのは、5、です。

悪口は悪口を生みます。陰口は陰口を生みます。

長女(今、大学3年生)が中学生の頃、言いました。

「私は派閥に入らない」

「どこかの派閥に入ると、別の派閥の子の悪口ばかり言うことになる」

「私たち(妹も)には悪口言う習慣がないから」

ああ、伝わっていたんだな、と思ってちょっと嬉しかったできごとでした。

2012年09月07日

10分プレゼンテーション@EDGE TOKYO MEETING 1st

二子玉川のカタリストBAで、第1回「EDGE TOKYO MEETING」が行われました。

EDGE TOKYO!

二子玉川をあらわすのになんて素敵な言葉!

端っこなんです。多摩川越えれば神奈川県です。

そしてもっとエッジの効いた街にしていきたいものです。

コマダムたちの消費の街、だけじゃ、つまんない。 (いや、それはそれで突き抜けているから素晴らしいんですけど)

東急電鉄は、ライズの第2期工事で30階建てのオフィスビルも建てちゃいます。

これを埋めるには、二子玉川を「お洒落でEDGEの効いた働く街」にもしなきゃいけないんです(笑)

そんな企みに、8組10人が乗ってみました。

私もそのひとり。

10分の持ち時間(誰も守らなかったが・・・)でプレゼンテーションやりました。

それが全部、Ustreamで生中継されてました。 カメラ3台使っての本格派です。

アーカイブもあります。

自分のプレゼンテーションが、そんな形で残るなんて初めてです。

怖いなあ。でも楽しいなあ。

10数分でしたが会場は乗りもよく、楽しくプレゼンテーションできました。

私の発想力講演90分の濃縮版でもあります。

ご興味ある方は以下をどうぞ。

その1。5:13から私の出番。

その2。全部私

その3。これも

その4。2:19まで。珍しく野望もちょっと語ってます(笑)

Facebookページもあります。

プレゼンテーションの合間や後にはDJもあり、当然、参加者・観覧者間の交流会あり、とっても楽しい二子玉川ナイトでした。

これは、始まり。みんなが少しずつ変わるための。

2012年09月02日

三女の進路:14才の秋

中3三女、まだ志望校が決まっていない。

都立では行きたいところが見つからない。

長女がいっていたところは偏差値高すぎ。近辺の成績的に行けそうな所は気に入らない。

まじめなだけに、マジメじゃない子が入れちゃうような学校はイヤなのだ。

でもさ、それで目標も決めて頑張らなかったら、どこも入れないよ。

そして、おそらく三女はなんとなく、大学エスカレーターの私立がイイナと思っている。

かつ、そこでの選択基準は、校舎の新しさや広さである。

学校見学に行って、生徒たちがハキハキしている、とかも点数高いが、何よりモチベーションに関わるのはそのあたり。

さらに、お姉ちゃん2人の大学受験を見ていて、「もう1回、こんな受験勉強をやるのはイヤだな」とも思っているらしい。末っ子故、知りすぎたが故の悩みとも言えるか。

でもさ、お父さんはそんなエスカレーターなんて乗せないよ。

例えたまたまそういう私立高校に入ったって、大学に行きたいなら、選択と受験は必ずしてもらうからね。

目標の決め方も受験の姿勢も三人三様。

三女のやる気スイッチは、どうやったら入るのか。

自分より成績下、と思っていた子たちに抜かれたら目が覚めるかもねえ。

それからじゃ間に合わないかも知れないけれど。

三女14才の秋。

2012年08月27日

NPOスタッフスキル研修 by ETIC. & KIT虎ノ門大学院

また、大学生に言われた。

「3000円は高い」

2時間半の研修後のアンケートにそう書かれたわけだが、実はこれで2回目なのだ。

前回は確か、5年ほど前のジョブウェブでの研修のときだった。

遅刻承知で北大から空路わざわざ参加した彼女は、演習に熱心に取り組み、大いに発言もしていた。

そして、とても低い評価と「知っていることばかり」「3000円の価値はない」と。

彼女は確かに、個人演習の出来はそこそこ良かったが、チームをリードすることはできていなかった。

チームに興味がないからか? 知っていると出来るが分離しているのか? それとも・・・。

あの北大の彼女も今は社会人のはず。

どうしているだろうねぇ。

今回、社会人中心のその研修には、他にも大学生が数名。

彼らの評価は、非常に高く、もちろんお金のことなんて書いてない。

でも、反省すべき点があれば、反省し、次に活かしたいとも思う。

彼女(ら)はなぜ、あの研修をマックのバイト4時間分以下の価値しかないと、感じたのか。それの解明を、主催者側とも相談して、進めよう。

そしてもし、どうしようもないミスマッチの問題なのなら、それが起こらないようにしたい。

今日の研修の反省はとりあえず、

・受けるべきでないヒトが、間違って申し込まないようにする工夫

かな。

いやいや、それで救えるのは1人(と私の気分)に過ぎない。

もっとダイジなのは、

・受けるべきヒトが、もっともっと申し込むようにする工夫

だね。

こっちの方が、100倍ダイジ。

ETIC.とKIT虎ノ門大学院による、『社会イノベーションに挑む若手リーダー・組織のための実践的スキル講座』、第1回は、30人以上が集まる盛会でした。

5段階評価で、満足度は5が6割超。

次回は100人でやりたいものです。どうしてって?だって友だち100人、って言うじゃないですか(笑)

2012年08月24日

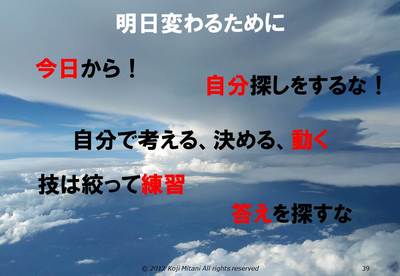

askawa 2012 「ぼくらが18才までに受けたかった授業」

明日が変わるからアスカワ、です(笑)

対象は中高生。首都圏のみならず静岡からも意欲ある中高生が、青山一丁目のスローガン新本社に集まりました。

8/23.24の2日間で6人の講師が登壇し、熱い想いを語ります。

「ぼくらが18才までに受けたかった授業」と題されたこのイベントで講師を務めたのは、

8月23日(木)

◎ 松浦貴昌 氏 NPO法人ブラストビート代表理事・株式会社フィールビート代表取締役

「可能性は無限!元落ちこぼれバンドマンが語る”夢が叶うコツ”」

◎ 今村久美 氏 NPOカタリバ代表理事

「ソリューションをつくりだす力」

◎ 吉田正樹 氏 株式会社ワタナベエンターテインメント会長

「chance favors the prepared minds ~チャンスは準備が出来た者だけに訪れる~」

8月24日(金)

◎ 山元賢治 氏 株式会社コミュニカ代表取締役社長

「世界で通用する人になるために今知っておきたいこと」

◎ 松田悠介 氏 Teach for Japan 代表理事

「中高生の皆さんへ、『自分らしく生きる』とは?ひとりひとりの子どもの可能性が最大限活かされる社会を目指して」

◎ 三谷宏治 氏 K.I.T.虎ノ門大学院主任教授

「これからの時代に必要な、発想力と決める力」

の6名。私以外は、若き社会起業家たちを中心に、伝説のプロデューサーや元アップルジャパン代表取締役社長まで。

私はなんかアウェーな感じです(笑)

でも(たまたま)トリなので頑張りました。

約2時間、中高生20名、大学生20名相手に、全力での発想力授業です。

そしてQ&Aも含めて、ちょっとだけ「生き方」を語っちゃいました。

みなの感想は・・・

「視界が変わるような話だった」

「紙コップでは、自分では絶対違うと思ったことが、実際やってみるとその通りで、行動してみないと本当のことはわからない(後略)」

「夢がないならまず自分を鍛える、というのがすごく印象的でした」

などなど。

面白さ評価は中高生95%、大学生95%が「とても面白かった」と。

やったね。

さあ、この授業は、いやこの2日間は、みんなにとって「明日が変わる」授業になったかな。

後は、キミたち次第。

主催のスローガン伊藤さん、企画・運営をされた大学生スタッフのみなさん、ご苦労さまでした!!!