2014年02月27日

2014年02月25日

2014年02月18日

2014年02月10日

2014年01月22日

2014年01月19日

2014年01月14日

2014年01月13日

2013年12月29日

2013年12月27日

2014年02月27日

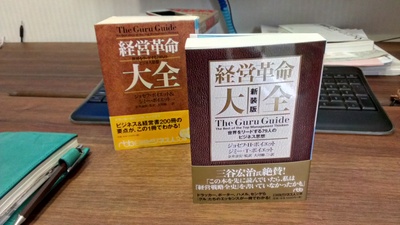

3/4発刊『経営革命大全 新装版』の解説文書きました!

ジャン!

今日、日経新聞から見本が届きました!

2002年に発刊(原著は1998年)された文庫版『経営革命大全』の新装版です。

写真の左手前が新装版デス。

厚みは24mm、688頁のヘヴィー級。

ご依頼があり、私は新装版にあたっての、解説文を書きました。

P599~605の数頁なのですが、結構大変でした。

この本、数えてみると、40万文字くらいあり、なんと『経営戦略全史』の倍以上…

原稿を「2週間で書いて」と言われて「ムリ」と答えました(笑)

でもなんとか書いて、納めたのですが、その冒頭の一文がオビの文句となりました。

三谷宏治氏絶賛!「この本を先に読んでいたら、私は『経営戦略全史』を書いていなかったかも」

う~ん、恥ずかしい。

・私が絶賛しているから、ってねえ

・読んでなかったことがバレるじゃない

中身はとてもしっかりしています。

ところどころ著者(ボイエット夫妻)の「OUR VIEW」があって楽しいです。

たとえば、「リーダーシップ」の項。

1 「リーダーに不可欠な特質」をフランクリン・コビーらグル(guru 権威者)にさんざん語らせておいて

2 最後にドラッカーの「共通の特質などない」という意見を紹介し

3 直後のOUR VIEWでは、あっさり「ドラッカーの意見が現実に近い」と言い切っています(笑)

店頭には3/5頃から並ぶそうです。

経営戦略論だけでなく、組織人事論、リーダーシップ論など幅広く「経営」をカバーしてみたい方にお勧めです。

こちらで、どうぞ。

2014年02月25日

2月の講演・研修報告

2月ももうすぐ終わります。

わが家の周りでは、梅が盛りで書斎からも窓越しに、紅梅白梅が楽しめます。

さて、この2月は大雪の時期でもありましたが、いろいろなイベントごとは滞りなく実施することが出来ました。ざっと報告しておくと…

1. 2/8(土) 900~1300 MUFJ@東京「決める力と伝える力・ほめる力」

・MUFJの自己啓発研修です。この日も雪で、どうなるかと思いましたが、30名が神谷町オランダヒルズに集まりました。

2. 2/10(月)1900~ KIT プレ講座

・初めての試みで「戦略思考要論」のプレ講座をメルマガ読者限定で行いました。無料ですが、驚異の出席率。しかも、その後の飲み会もほぼ全員出席という(笑)

3. 2/11(火)900~1800 ISL「戦略論」

・ISLというリーダー教育機関の、戦略型リーダー養成プログラム(SLP)の一コマを担当しました。テーマは「事業戦略論」なのですが、結局丸一日のプログラムとなりました。講義ありケースあり。途中で元INSEADの教授でもある代表の野田さんも乗ってきて、休憩時間中に熱い戦略議論をしてしまいました(笑)

4. 2/12(水) 1930~2030 小平市中央公民館ヤングセミナー「決める力」

・道路に雪の残る中、バイクで小平まで行ってきました。若者向けのよい企画だと思うのですが、定員の半分しか集まらなかったのが残念。津田塾とか一橋とかあるのに、みんな何してるんでしょうねえ。もちろん集まった「若者」たちは、熱心に頑張って取り組んでました。「もっと受けたい!」と言っていた2名、動けるかなあ~。

5. 2/14(金)1030~1230 玉川テラス「子どものコミュ力アップ:脱ワンワードと伝える力・ほめる力」

・これも雪の中、熱いお母さんたちが集まりました。(男性1名) 「脱ワンワード週間」のお話をしっかりしながらも、伝える・ほめる演習をじっくり。これも次の展開が楽しみです。

6. 2/19(水) 1100~1200 北陸産業倶楽部「発想力の共育法」

・北陸電力が東京で主催する北陸産業倶楽部の例会でお話。黒スーツの男性ばかりでしたが(笑)、席を立って円柱を探せ!とか楽しんでもらいました。

7. 2/19〈水〉 1900~2030 UCバークレー同窓会「経営戦略全史」

・お昼と夜の連チャンです。直前にはNRI大手町オフィスで打ち合わせ付き。さて、カリフォルニア大学バークレー校の卒業生を中核とした「知の広場」例会で、2時間たっぷり。本当の戦略論の専門家や、IBMの北城さんの前でお話をするのは緊張しましたが、これも有意義な会となったと思います。

8. 2/22(土)1330~1500 柏崎地区高校PTA「子どもたちの『決める力』『伝える力』『発想力』の鍛え方」

・新潟 柏崎地区の7校合同での講演会です。200名余のPTA関係者が集まりました。7割は女性なので、ほめる演習も盛り上がりました。でも、男性陣も楽しく取り組んでもらったようで、その後の食事会、さらには二次会と、おつき合いすることに(笑)。高校生の親向け、って結構難しいんですけどね~

9. 2/26(水)1830~2030 自由学園 20分「小学生がつけるべき力」

・おっとこれは明日ですね。池袋近くの明日館(みょうにちかん)で行われる、親向けイベントにお邪魔します。もう70名以上の申し込みがあるそうで、楽しみです。

さて3月もいろいろですが

・3/7(金)1930~2100 大田区出雲中「放牧型共育のススメ:携帯戦争編」

・3/12(水)AM 世田谷区芦花小6年「発想力」

が面白いかも。

がんばろー。

2014年02月18日

「昔はマナー守った」は幻想 by 大倉幸宏さん

今日の朝日新聞朝刊15面は、「道徳に成績?」をテーマに3氏のオピニオンが掲載されました。

なかでも、「『昔はよかった』というけれど」の著者でもあるコピーライターの大倉幸宏さんのオピニオンが秀逸でした。

・道徳教育の話になると保守系の人たちは、よく「昔はマナーが守られ、モラルも高かった」「しかし戦後を境に低下していった」という図式で語りますね。だけど、それは幻想です。戦前の公衆道徳はひどい水準でした。

・いまの道徳教育に当たるものは明治の初期から授業科目となっています。しかし、知識としては身についても実戦に結びつかない、と教育界で問題になっていました。

・公衆道徳を向上させるうえで、教育の役割は限定的でした。例えば、落書きをなくそうという啓発活動が行われてもなかなか効果は上がりません。むしろ大事なのは、法やインフラの整備でした。

・道徳教育によって若い人たちを導こうなどと、あまり考えるべきではないと思います。せいぜい「こういう場面ではどうしたらいい?」と考えさせるにとどめ、それ以上のことは教育に期待しない方がいい。

・「昔はよかった」という図式で考えると、戦後の努力を否定することになります。理想像を戦前の教育に求めるような短絡を起こす。

特に付け加えることはありません。まさにこの通りでしょう。

たとえば、戦後の数十年、一貫して(究極の反道徳行動である)殺人件数へ減り続けています。増加しているように感じるのは、メディアによる誇張や自分の常識に目が眩んでいるに過ぎません。

「昔はよかった」には何の根拠も、未来への価値もないのです。

2014年02月10日

「すごいゆき」 2014年2月8日

2/8の土曜日はMUFG行員向け研修で、神谷町のオランダヒルズに行ってきました。

ここ数年、東京で2回、名古屋と大阪で1回ずつやっている自己啓発プログラムの4時間研修です。

テーマは「発想力」だったのが昨年から「決める力・伝える力・ほめる力」に変わりましたが、満足度も高く、来年もやることになりそうです。

それはともかく。

すごいゆき、でした。途中、自由が丘のホームの椅子にも、それが主張されていました(笑)

朝すでにそこそこの雪が降っており、お隣の玉川大師もこんな感じでしたが、

昼過ぎに帰ってきたら、こうなってました。

なんともかわいらしいのですが、久しぶりに家の前の歩道を雪かきしました。

昼に1回、夜に1回(こっちは、三女とその友だちで!)。

フシギだったのは、あまりにきれいにしたせいか、通行する人が、そこ(雪かきした場所)を避けて車道を歩いたりしていたこと。

「土足じゃマズイ」と感じたのでしょうか(笑)

午前から昼にかけては頑張っていた首都圏の交通機関も、午後からバタバタ止まりはじめ、夕方には多くが「運転見合わせ」となり、何万人もの帰宅難民が発生する事態となりました。

45年ぶりの雪というのだから、まあ仕方がありません。

しかも、気象庁は13年ぶりの「大雪警報」を出していたのですから、誰も責められはしません。

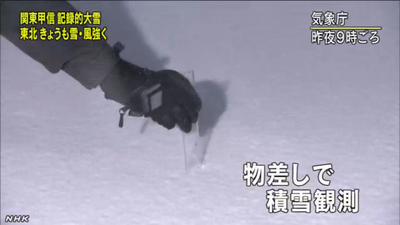

ただし、気象庁は大手町の積雪観測地点で初めての「欠測」をだしてしまいました。

レーザー光を使った自動計測器が故障し、午後5時のデータが不正なものだったのです。

午後6時以降は、職員が物差しをさして手で測る方式に。

ガンバレ気象庁!

さて、今日はKIT虎ノ門大学院で「模擬授業」です。

行ってきます~

2014年01月22日

食卓椅子を直してみた:その1

わが家のダイニングは、主に3つの家具と照明から構成されています。

いずれも今の家に引っ越してから使い続けているモノで、丸8年が過ぎました。

テーブルと椅子はIDC大塚家具で買ったモノ。

テーブルはイタリアの家具ブランドbross ItaliaのPIANAで、本体に釘もネジもなく木組みだけでできています。

天板は何種類か選べましたが、ガラスを選びました。この美しい木組みを堪能するためには当然です。

奥のL字型の物体はパナソニックの「畳が丘」で収納力抜群、かつ長椅子やお昼寝ベッドの役割も果たす優れもの。新築入居時のリフォームで導入しました。

椅子はもともとセットになっていたものではなく、背板が抜けていてハイバックのものを選んで組み合わせました。

さて問題は、この椅子です。

とても気に入っているのですが、子ども3人、お客さんも多いせいか、布製の座面がすぐに黒ずんでしまいました。仕方がないので、それからずっと布を掛けて使っていました。

でも折角なので、座面を張り替えることにしました。

私の書斎の机も買替えたことですし(笑)

その机(OPUS)を買った、Time&Styleにお願いしました。

全部で3脚あるので、まず1脚を出し、そしてその完成を待ってもう2脚。

今日、その最初の1脚を受け取りに(そして2脚を出しに)玉川高島屋店S.Cまで三女とえっちら行ってきました。配送費の節約です。

美しく、仕上がっています。

店員さんも言っていましたが、この若き職人さん、とってもこだわってステッチを入れてくれています。

どの辺りかというと、この辺りとか。

もちろん真ん中も。

さて、きちんと元の場所に戻りました。

残り2脚が帰ってくるのは…1ヶ月後かなあ。

もちろんその2脚、これと同じデザインではありません。ちょっと、変えています。お楽しみに(笑)

1ヶ月後?の「その2」に続く、予定。

ちなみに、この座面、1枚3万円くらいします。なんと、もとの椅子の値段より高いという…。

でも、気に入ったデザインなので、いいのです。

この椅子の「8年勤続祝い」として、座面をプレゼントした感じですかね。

2014年01月19日

1/20 NHKあさイチで「脱ワンワード週間」が紹介されます

いよいよ明日!NHKあさイチで「脱ワンワード週間」が紹介されます。

番組内では、あるご家庭にお邪魔して…。

NHKホームページをみたらその様子がちらりと。

楽しみです。

放送は9時前後になるでしょう(多分)。

そして、「脱ワンワード週間」の詳細は、『親と子の「伝える技術」』で!

放送終了後、まとめがこちらにアップされるのではないかな~。

2014年01月14日

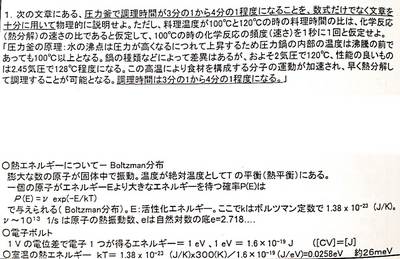

圧力鍋はホントは「高温料理鍋」だった。ボルツマン分布の意味

昨晩、長女がLINEの「おやこ」グループに投稿しました。

友人の宿題(今朝が期限(笑))ならしいのですが、自分では刃が立たず、次女に助けを求めていました。某女子大の数物科学科の問題です。

見てみると、かなり興味深い。

・圧力鍋は圧力をかけることで水の沸点を上げている。ふつうは2気圧で120℃になっている

・これにより調理(熱分解反応など)スピードが3~4倍になる

と。

え、そうなんだ。圧力で調理しているわけでなくて、120℃という「高温」で調理を加速しているの!?

う~ん、流石にピンときません。たった20℃上がるだけで、料理スピード(=熱分解反応速度)が4倍にもなるの!?

絶対温度でいえば、100℃→120℃は、373K→393Kで、たった5.4%の増加に過ぎません。

それが、反応速度を4倍にあげるなんて…

ああ、でも違います。この世界は指数関数によって支配されているのでした。

もしexpXとexpYで、XとYに2倍の差があれば、その差は4倍になる!

これが、20℃高いとあっという間に煮上がり、20℃低いと永遠に煮上がらないヒミツでした。(この計算の詳細は下部で)

調べたら、常温帯では「10℃上がると反応速度が2倍になる」というアレニウスの法則、なんてものまでありました。

ふむふむ、なかなか勉強になったことでありました。

本当は、大学時代に、やったはずだがなあ……。

—————————————————————————————————-

以下は数学・物理好きの方向けです(笑)

問題文には、ご丁寧にボルツマン分布の式や解説が書いてあったりします。

そこから計算するのはちょっとおいておいて、まずはボルツマン分布について調べてみました。すると「アレニウスの式」なんてものがあり、問題文のそれとほぼ同等です。

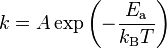

左辺のkは反応速度を表します。

スウェーデンのスヴァンテ・アレニウスが1884年に提出した、ある温度での化学反応の速度を予測する式で、ヤコブス・ヘンリクス・ファント・ホッフによりこの式の物理学的根拠が与えられた、とWikipediaにはあります。

スウェーデンのスヴァンテ・アレニウスが1884年に提出した、ある温度での化学反応の速度を予測する式で、ヤコブス・ヘンリクス・ファント・ホッフによりこの式の物理学的根拠が与えられた、とWikipediaにはあります。

計算すると確かに常温帯では「10℃上がると反応速度が2倍」になります。なんと!

反応速度は、イコール、モノの劣化速度だったりするので、半導体などの世界で使用環境の温度が10℃下がると寿命は2倍に伸びるという「10℃2倍則」(=アレニウスの法則)として有名なようです。

「100℃で2000時間保つ」コンデンサがあったとして、それをいちいちテストしていたら3ヶ月もかかって大変です。なので、160℃にして何時間保つか調べるわけです。そこで250時間、つまり10日半保てば、「100℃で2000時間保つ」と言える。それがアレニウスの法則なのでした。

よくモノを高温にして劣化テストをやる(経年変化の加速試験)のですが、こういう裏付けがあったんですねえ。

さて話は圧力鍋に戻ります。

もともとの問題文にあるボルツマン分布の左辺は、P(E)でした。

分子ひとつがあるエネルギーE以上である確率です。それを越えると「反応する」ので、それが多いほど、反応速度はあがるわけです。

分子ひとつがあるエネルギーE以上である確率です。それを越えると「反応する」ので、それが多いほど、反応速度はあがるわけです。

20℃上がることで反応速度が4倍になるのが正しい、とすると、P(E)120℃=4 × P(E)100℃ ということになります。

P(E)120℃/P(E)100℃=4 であり、これは、exp(E/kB(1/373-1/393)))=4

与えられたkBボルツマン定数などから計算すると、E=1.40×10-19

与えられたkBボルツマン定数などから計算すると、E=1.40×10-19

ここから、

P(E)100℃=15.6%

P(E)120℃=62.3%

で、確かに、P(E)120℃がP(E)100℃の4倍になっていることがわかります。

P(E)100℃=15.6%

P(E)120℃=62.3%

で、確かに、P(E)120℃がP(E)100℃の4倍になっていることがわかります。

以上

2014年01月13日

2014年頭のご挨拶:未来でも過去でもなく

といっても、もう、成人の日。

次女は昨年末、20歳になり、長女は今春 就職です。

まあ三女がまだ高1なので、、、といってもこの春には2年生になり、3年生を越したら家を出る(出す)予定、と考えると、子育てももうすぐ終了なのです。

しゅうりょう、と言えばKIT虎ノ門大学院でも、修了の時期。

この1/25が修士論文(およびその他いろいろ)の提出日なので、修了を目指す人々にとっては追い込みの真っ最中。

なので、年の初めというよりは、年度末決算への突撃、といった風情です。

わが三谷ゼミの修了予定者 お二人にも、頑張っていただきましょう。

私個人にとっては、年度末追い込みでも、年初の未来展望でもなんでもなく、ふつうの日々でもあります。

あまり「今年は」とか「3年内には」とか考えない方なので、毎年をある意味、淡々と過ごしています。

方向と姿勢が決まっていれば、あとはその方向へどれだけ進めるかは結果であって、過去に過ぎません。自分の過去に、あまり興味はないのです。

己の未来にも過去にも興味がない?

でも、その通り。

今、どういう姿勢で、どの方向へ向かって進むのか、だけがダイジなのです。私には。

それを、人生哲学、とも呼べるでしょうか。

とはいえ、今年はついに50歳の大台に乗る年でもあります。

半世紀と考えると、やはり凄いもので、あと10年をどう生きるのか、とも感じます。

でも多分やっぱり、このまま進んでいくのでしょう。

そして、10年後、「ここまで来たんだな」と思っていることでしょう。

今年も変わらず、頑張りますのでよろしくお願いします。

そうそう。ひとつ抱負がありました。

子ども・親・教員のみなさん向けには昨年、4000人近くに直接、授業・講演や研修を行うことができましたが、特に今年はもっともっと伸ばしていきたいと思っています。

予算関係なくやっていますので、お気軽にお声がけください。

2013年12月29日

2014年1~3月の講演予定(2013年末時点)です

2013年は通常の講演・授業活動に加え、『経営戦略全史』関連の講演・研修が多く、4~10月は久しぶりに目の回る忙しさでした・・・いや、それほどではないです m(__)m

ただ、11、12月は計4回で落ち着いていましたが、来年は最初から飛ばしている感じです。今のところの予定だけで、1月6回、2月8回、3月5回!

ただ、11、12月は計4回で落ち着いていましたが、来年は最初から飛ばしている感じです。今のところの予定だけで、1月6回、2月8回、3月5回!

クローズドなものも多いですがオープンもしくは登録さえすれば参加できるものもありますので、ご興味ある方は是非。

特におススメは、

① 1/18(土)1530~1800 KIT説明会「発想思考」★

② 2/12(水) 1930~2030 小平市中央公民館ヤングセミナー「決める力」★

③ 2/14(金)1030~1230 玉川テラス「子どものコミュ力アップ:脱ワンワードと伝える力・ほめる力」★

です。①はまだ空きはあるようなのでこちらから。②は小平市在住・在学・在勤の方限定で7回シリーズの1回ですが16歳から(35歳まで)参加可能です。定員20名。津田塾大、嘉悦大(カタリバが支援!)、白梅学園大学、文化学園大学、武蔵美などがあります。お知り合いがいたらお奨めください。申し込み・お問い合わせ先は kominkan☆city.kodaira.lg.jp です(☆を@に)。③はまだ出ていませんが、近日中にこちらで予約できるようになります。親向けの講座ですが小規模なので申し込みはお早めに。

———————————————————————————————————————-

2014年の1~3月の講演・研修予定(2013年末時点)

1/15(水)1900~2100 丸善丸の内本店「経営戦略全史」@日経セミナールーム★

1/17(金)1900~2100 アカデミーヒルズ「伝わる書き方」

1/18(土)1530~1800 KIT説明会「発想思考」★

1/21(火)900~1700 大田区保育士「伝える決める・発想力の共育法」

/30(木)1900~2100 三省堂名古屋高島屋店「経営戦略全史」@グロービス名古屋校★

1/31(金)1900~2100 紀伊國屋梅田本店「経営戦略全史」@グロービス大阪校★

2/8(土) 900~1300 MUFG@東京「決める力と伝える力・ほめる力」

2/11(火)900~1500 ISL「戦略論」

2/12(水) 1930~2030 小平市中央公民館ヤングセミナー「決める力」★

2/14(金)1030~1230 玉川テラス「子どものコミュ力アップ:脱ワンワードと伝える力・ほめる力」★

2/19(水) 1100~1200 北陸産業倶楽部「発想力の共育法」

2/19〈水〉 1900~2030 UCバークレイ同窓会「経営戦略全史とイノベーション」

2/22(土)1330~1500 柏崎高校PTA 講演

2/26(水)1830~2030 自由学園セミナー(25分)

3/6(木) 1345~1700 AMG主任初任者C 「決める・伝える・ほめる力」

3/7(金)1000~1500 京都奉製 「決める力と発想力」

3/7(金)1930~2100大田区出雲中「放牧型共育のススメ:携帯戦争編」★

3/12(水)AM 芦花小6年「発想力」×3回★

3/15(土)1000~1200 文教大 入学予定者講演「発想力」

★はクローズドではないもの。

2013年12月27日

TV視聴時間と成績との相関関係について:その本当の答え

昨日、12/26の日経朝刊記事です。

平日のTV・ビデオ・DVD視聴時間と全国学力テスト成績に、面白い傾向が出ました。

1. 成績が最も良いのはTVは見るけど1時間未満の子

2. TV視聴時間が延びる程、成績は下がる

3. TVをまったく見ない子の成績は振るわず、TV3~4時間視聴の子、程度

さて、ここから何が読み取れるのでしょうか?

2.はまあ、当たり前の気がします。

でも、1.3.はちょっと意外な気もします。

文科省担当者は「TVも節度を守ってみれば知識の習得に役立つ」との見立てです。

ネット依存専門家は「子どもたちが無目的にだらだらとネットを続けることのないよう、家庭や学校で時間を制限する指導が必要だ」と話されたとか。

(ネット利用時間と成績との相関に関する 東京新聞記事)

(ネット利用時間と成績との相関に関する 東京新聞記事)

あなたは、どう思いますか?

ネット依存専門家の答えでは、視聴ゼロの子の成績が低い理由になりません。

文科省担当者の答えでは、1時間未満が最も成績が高い理由がわかりません。

文科省担当者の答えでは、1時間未満が最も成績が高い理由がわかりません。

新聞を読んで「フシギだねえ」とつぶやいた私に、高1三女があっさり言い放ちました。

「意志が強いからだよ」

う~っむ。確かに。

TVを見るけれど、1日平均で1時間未満に抑えられるということは、本人の意志力の賜です。

意志の強い子どもは勉強にも打ち込める。

しかし、視聴ゼロの子は?

憶測ですが、視聴ゼロはきっと本人の意志ではないのでしょう。親の強制です。それに素直に従う子どもの学力は…。もちろん逆かもしれません。成績が悪いのでTVを禁止している、のかも。

ともかく、私には文科省担当者やネット依存専門家のコメントより、100倍納得性の高い説明でした。さすが、当事者(笑)

注:全国学力テストの対象は小6と中3。科目は国語と算数・数学。