カテゴリー: 04 講演・講義

2012年02月23日

2012年02月19日

2012年02月08日

2012年02月04日

2012年01月27日

2011年12月17日

2011年12月04日

2011年11月28日

2011年11月25日

2011年11月24日

カテゴリー: 04 講演・講義

2012年02月23日

怒濤の2月。22日は『課長塾@名古屋』だ!

この2月を振り返ってみると、いやまだ終わってないんだけど。

2/1 KIT本学で奨学金学生100人に講演

2/4 大田区の親向け講演。17歳も参加(笑)

2/8 大田区区役所で保育士さん他教育関係職員研修。丸一日~

2/11 三菱東京UFJ銀行の行員研修@大阪!

2/17 ルネサンスで社員研修!やる気ある若手と幹部たち!

2/21 大伸社で第2回。「伝える力」で次回は「発想力」!

2/22 課長塾@名古屋で丸一日「発想力」・・・

で

2/24 女性課長塾@LS新橋で丸一日「決める力とビジネス分析力」

2/25 文京区関口台町小 で1年生に2回『ルークの冒険』授業だ!

2/28 GEヘルスケアで「発想力」

丸一日研修が3回もあるのはスゴイねえ。私としては、珍しい。

講師も大変だけど、参加者も大変だ(笑)

でも実は3月がダイジなのだ。

『伝える技術を伝えるDVD(仮)』のビデオ撮りとか、次の本のための取材とか、とかとか・・・で、〆が3/25と31のお花見パーティと。

えいえいおー。

だて、昨日の『課長塾@名古屋』の報告を。

テーマは発想力。これだけで丸一日というのは実は初めてです。

1000スタートで1800まで、いやちょっと延長して1820まで、みんながイヤと言うほど次々と演習を続けました。

メッセージはほとんど同じ。でも題材が生物学だったり、コイントスゲームだったり、紙コップだったり、ペットボトルだったり、日経ビジネスの調査だったり。

お昼休みも近所のCVSに調査に行ってもらいました(笑)

当然です。

頭だけでなく、手足を動かす練習なのですから。

みな「未消化です」と呻くなか「役に立ちそうです!」という方も。案の定、商品開発系のヒトでした。日々、発想と戦っているからでしょう。

でも、未消化でもいいんです。ヤル気にさえなれば。そして、努力の方向性が理解できていれば。

頭での理解じゃありませんよ。

体での、理解です。

なので私の発想力研修は、徹底的に体感型です。

直感なき概念は虚しい。体感なき理解もまた同じ。

参加のみなさん、ご苦労さまでした。

2012年02月19日

芦花小の6年生から科学教室『ルークの冒険』の感想文集が!

1/27に行った、科学教室『ルークの冒険』@芦花小学校。

昨年から6年生全員を対象に、開催しています。

今年も6年生の3クラス106名がプレハブ校舎の理科室で、円柱とグラスと紙コップのフシギに取り組みました。

45分授業なので、多くは出来ません。でもみな最大限の集中をみせてくれました。

それから3週間。家に芦花小から大きな封筒が届きました。

なんだろうと開けてみると、106名分の感想文集です。

それにしても素敵な表紙!

誰が描いてくれたのでしょう。(そしてなんでヘビなんだろう?(笑))

クラスによっては同内容の感想が多くて「先生の指示に引っ張られたかな?」というのもありましたが、ほとんどの子どもたちが「自分の言葉」で感想を書いてくれました。

中でも「授業後すぐ質問に来た」女子が、「それは私たちです!校長室にすぐ本も借りに行きました!」となんと表裏にびっしり感想を書いてくれた。ありがとう。

さて、もらった感想の中でも、秀逸と感じたモノを紹介しよう。

みなの感性と行動力に、拍手。

1 「物事の一つ一つにはそれぞれ意味があり、意味のないことなど一つもないのだと分かりました。私は勉強の見方が少し変わりました」6-2 ST

2 「追究することの楽しさ、分かったときの喜びを感じました。私はこれから自分が色んなことに関心を持ち、不思議を追及できるような人になりたいです」6-2 SS

3 「紙コップにそんな科学があったのかと想い、前よりもっと科学が好きになりました」6-2 HS

4 「自分が身の回りにあるモノについて全然見ていないことに気がつきました。これからは不思議に思ったことを、考え込まないでいろいろ試そうと思います」6-2 HM

5 「自転車で新大久保まで行けるか、行けるなら何分かかるか、今はパソコンで調べているだけなので今度の土曜に実際に行って確かめてみます!」6-3 ??

6 「紙コップにあれほど深い仕組みがあるとは知りませんでした。こんなに深く考えたことがなかったので、これからは動いて考えます」6-2 YK

7 「当たり前だと思っていた『座って考える』が、『動いて考える』に変わると、授業の内容も分かりやすかったし、あきなかったし、驚く発見がたくさんありました」6-2 AU

8 「授業は座って考えて、たまにとなりの人と相談したりする『考える』ものだと思っていました。そんな私の常識がくつがえされました」 6-3 AC

9 「いろいろな方法で試し、考えや答えをみちびきだすことがどれほど楽しいことなのかを学ぶことができました。三谷先生がとても楽しく授業をしてくれたことは、きっと忘れられないものだと思います」 6-3 CA

10 「ずっと座って考え続けるより、立って足も手も使うことで頭がリラックスして、いろんなことが思い浮かぶようになりました。これからもやっていきたいです」6-3 MH

11 「今までにない、不思議という心を持つことができました。分からなくなったら、不思議に思ったら、まず動く。それを常に実行していきたいです」 6-2 HM

12 「三谷教授に授業をしていただきわかりました。わからないことがあったら、「動く」「さわる」「比べる」ということをすれば絶対にわかる、ということを」 6-1 YH

13 「モノには一つ一つエピソードがあるのだということ、モノの形には理由があること、がわかりました。将来はそのようなことを子どもに伝えます」 6-1 SY

14 「今日やった実験で、これから私たちが『なくてはならないものを作り出す』のだということを伝えたかったのではないでしょうか?紙コップのふちはなくてはならないもの。これから先どんな、なくてはならないもの、が出てくるのか楽しみです」6-1 RT

そして、「芦花中に行きます。芦花中でもよろしくお願いします」という子もいれば、「ぼく達と会うのはもう無いかも知れませんが、次の学年にも科学教室を開いてください」という子も。どちらも、うれしいね。

『座って悩まず、動いて考える!』と「対照実験」

それが、中学生になるみんなへの、私からのプレゼントです。

2012年02月08日

大田区職員研修 保育・児童館関係者向け2012

昨年度から、大田区で「教育関係職員向け研修」をやっている。

丸一日、正味7時間の研修だ。

大田区役所において教育関係者とは、主に保育士さんと児童館職員さんである。

区立保育園、児童館が各々、70以上あるので、その数は膨大である。

その方々向けに、決める力、伝える力、発想力の研修を行っている。

昨年やったペットボトル演習を削って、その替わりに「伝える演習」を加えた。

参加者は昨年と同じく30名強。保育士さんが中心だ。

彼女・彼らはとてもノリが良い。

子どもたちと日々接しているせいか、感情表現が豊かだし、言葉も出てくる。

今回は研修の真ん中で質問コーナーを作った。

ただ「手を挙げて」では出てこないので「各チームで質問を1つ考えること」とした。

こうすると、必ず出てくる。集団心理の妙である。

・そのプレゼンテーションソフトは何か?(keynoteです)

・ご自身の子育てではこれらをどう活かしているのか?(最後に放牧的共育法として話します~)

・こういう題材はどうやって見つけてくるのか?(本と現場です!)

・今は理解したつもりでも復習をしないとダメだと思う。どうすれば?(本を読んでください!是非!)

・職場で勉強会をやってるのだが、そこの講師に呼べるのか?(もちろんです!)

とても良い質問がいっぱい、でした(笑) そして最後、こんな質問が。

・自分で考えろって言われるかもしれないんですけれど、これらを職場でどう活かせば良いでしょうか?

少し考えて、こう答えました。

私が保育士さん向けの研修をやろうと思い立ったのは、実は数年前の中央区での教員研修の場ででした。

小中学校の教員対象と思っていたら、保育士さんたちも参加されていて。

私のコンテンツはおわかりの通り、保育園児向けではありません。なのに、その方々からとても高い評価をいただいたのです。ここでの学びを職場で活かします!」と。

なのでやはり答えは「自分で考えてください」になると思います。みなさんこそが現場です。是非是非、よい活用法を考えて、そして私に教えてくださいね。

みなさん、期待しています!

今回の研修での1番の驚きは、「ほめる力演習」でのみなさんのノリ。

「気持ちがポジティブになった。すごくうれしい」との感想も。

2番目の驚きは、研修最初に「土曜に大人学研修で、高2の女子が参加していて、感想を聞いたら『親が出るべきと思いました』と答えていたんですよ~」と振ったら、休憩時間に女性が「その親でございます」と来られたこと。こいつはびっくり!

雪の舞う中、バイクで大森まで行ってきました。さむかったー。

2012年02月04日

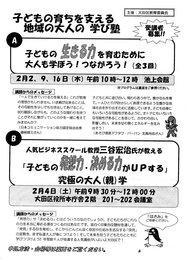

大田区教育講座「子どもの発想力と決める力がアップする 究極の大人(親)学」

みんな必死でサバイバル中です(笑)

2月4日の大田区教育講座「子どもの発想力と決める力がアップする 究極の大人(親)学」でした。

2時間半あったので、決める力、発想力、生きる力、とフルコースにしましたが、決める力が盛り上がった(みんな時間オーバーしまくったとも言う)せいもあって、発想力はさわりだけ。

ああ、ハサミも紙コップも用意してもらったのになあ~

そして、参加者が真剣だったので、最後に20分オーバーして「生きる力=親学」をどーんと語りました。

ところで今回の参加者は、平均40歳の女性中心の30名。

年令は69歳から、なんと最年少は17歳。

終了後に、彼女と話しました。もちろん「親」ではなく、普通の高校生でした。

どうして来たの?→「親に、お前には(決める力、発想力が)必要だろう、と勧められました」

どうだった?→「う~ん。親が来るべきだったと思いました。私はこういう風には育てられてません!お小遣いも携帯電話も・・・」「どうすれば良いですかね?」

彼女には「親に『お手伝い至上主義でいこう!』を読ませる」「ただ自分の人生には自分しか責任とれないから自分で頑張るしかないねぇ」と伝えました。

今、気がついて良かったね。がんばろー

他にも多くの熱心な参加者がいらしてました。終了後も互いに何十分も話されていたり。

その中で、事務局としては少ないながら来ていた男性陣に「なぜ参加したのか?」を取材していましたね。やはりこういうイベントに来ることは少ないそうなので。

また、こういう機会が出来ると良いですね。

ちなみに17歳の彼女は、アンケートの「今後、子育てや大人の学びに関する講演会や学習会等があったら参加したいと思いますか?」に「参加したい」と答えてましたよ。

Good!

2012年01月27日

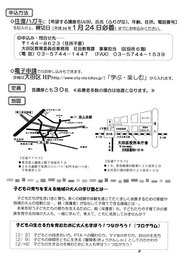

芦花小6年「科学教室 ルークの冒険 カタチの不思議」やりました~

世田谷区立芦花小学校で、45分授業を3連発、やってきました。

昨年『ルークの冒険』発刊時に始めた6年生向け特別授業。

今年も6年生のみなさんと、理科室でワイワイガヤガヤやりました。

その様子は同校のHPにアップされています。高橋副校長先生、素早い!

1/27 科学教室1(6年生)

最初のクラスではグラス問題を掘り下げました。自分考え、班で話し合い、発表する、のくり返し。みな、活発に意見が出て盛り上がりました。

が、紙コップ問題の時間が足りなくなってしまいました(-_-)

でも終了後、続きが気になった女子2人が「教えてください!」って突撃してきました。Good!

次のクラスではグラス問題を少なめにして、紙コップ問題をしっかり取り組みました。

最後のクラスではなんと「ミューラーリヤ」に全員が引っかかりました。

マジメなクラス、の弱点が出ましたかね(笑)

みんな、水をコボしちゃったりもしながら、でも、「座って悩まず動いて考える!」を何度もトライ。アンケートが楽しみです。

興味があるヒトは校長室・図書室に『ルークの冒険』があるから、読んでみて!と呼びかけておきましたが、最初のクラスの子たちが早速、借りに来たとか。Very good!

芦花小学校ではこの「科学教室」を、来年度はもう少し、増やしてみたいです。これは渡部校長先生と相談です。

カタチの不思議、コトバの不思議、そして、伝える、ほめる、決める力。ああ、欲張り過ぎですねぇ。

わが家からは環状八号線を北上15分。とっても近いのです。

あ、でも今回は帰りに40分掛かりました。

瀬田交差点付近で、違反切符を切られたので・・・。5年ぶりかなぁ。

車線変更禁止違反。1点。6000円。

あそこは黄色線だったのかぁ。なんで目に入らなかったんだろ(T-T)

これでGold免許への道がまた遠くなりました。

ついでに帰宅直前には右転回に失敗して、タチゴケまで。

もーーーー。

夜にはラーニングテクノロジーラボの勉強会へ。

実践をされているヒトたちの集まり。いつもながら刺激になります。

なんとも盛りだくさんの1日でした。

2011年12月17日

ほめる力演習の力と、新聞広告の力

12月14~16日、麹町にあるかんき出版で、3日連続のランチセミナーを行った。

・お昼の40分

・テーマは日替わり。バラ参加OK

・本を持参もしくは購入のこと

大した告知もせずどうかと思ったが、毎日10数名が集まった。

うち皆勤賞2名、2日参加が5名。

よく知っている相手も、もちろん何名か。

KIT虎ノ門大学院やグロービスの生徒さん、友人たち。

でも初めての人も多数。

そして「ほめる編」に参加された方から、こんなメールが。

「貴書を読んだ際、苦手意識を持っていることもあり「ほめる」の項はさらりと流してしまったのですが、セミナーに参加して目からウロコが文字通りポロリと落ちました。

初対面の方とお互いに褒めあうことで芽生えた有り得ないような信頼感、親密感。中高を共にした同級生にも分かっていないような長所を口に出してもらい、しかも他人に伝えてもらうことの照れくささと嬉しさの同居。久しぶりに衝撃を感じました」

本だけで、これらを伝えられたら最高だけれど、やっぱりこれはリアルな研修の力なのだろう。

田園調布雙葉の高3女子のためにつくった「ほめる力演習」が、どんどん世の中に広まろうとしている。

メールにはlこうもあった。

「誤解を恐れずに言えば、この「ほめる編」の習得だけに集中するだけで、ビジネスでもプライベートでもものすごいパワーを生み出せると感じました。ポジティブシンキング、コーチング、セールストーク、パーティトーク、子育てなどなど何にでも応用できますね」

その通りかもしれない。われながら「ほめる力演習」を見直したのであった。

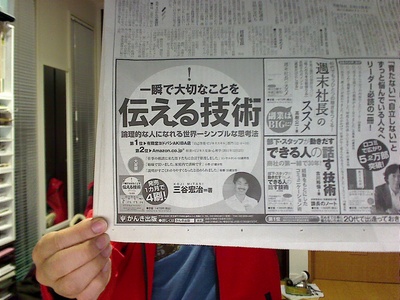

さて、今朝の日経朝刊に出た広告。

思ったよりおっきくて、びっくり (゚д゚)!

しかも1面を開いた、2面目のすぐ下だし。

さらに開いて4面目の下はばーーんと池上彰さんの「伝える力2」

まるで「伝える」特集のようでよかった(笑)

おかげでAmazonランキングをぐんぐん上がり、夕方には総合100位を突破。

ここ数時間、100位以内に留まっている。(最高は86位かな)

リアルな書店さんでもこの週末、多くの人たちに手にとってもらえるといいな。

そして年末商戦を乗り切るのだ!!

明日は大阪で「出版記念講演」である。

グロービス大阪校の有志が主催してくれたもの。100名余が集まる予定。

http://www.facebook.com/events/178429395580653/

ついでに紀伊國屋梅田本店でものぞいてくるか~。

上記、余席は少しあるようなので、大阪近辺の方、よろしければ飛び入りでもどうぞ。

2011年12月04日

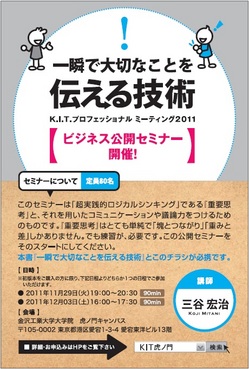

『一瞬で大切なことを伝える技術』初版限定セミナー 11/29&11/3報告 &12/14~16 ミニランチセミナー@麹町のお知らせ

『一瞬で大切なことを伝える技術』の、最大のプロモーションイベントが無事、終わった。

2回で延べ、140名以上がKIT虎ノ門大学院に集まった。

KITの協賛を得て、チラシも場所も、アドミニストレーションもしっかりやっていただいた。

藤野さん、彦田さん、ごくろうさまでした。

特に12/3は休日で、時間的に後ろが空いていたので「懇談会をやりたい!」と突如、前々日に言い出す著者。

それにも対応して頂き、懇談コーナーに軽食と飲み物が列んだ。

セミナーは丁度120分で18時に終了。

そして、懇談会は20時まで可能ですよとアナウンスされた。

まさかと、思ったが、本当に20時まで2時間、懇談会(含むサイン会と撮影会(笑))は続いた。

参加者は、さまざま。

・古くからの友人

・社会人大学院(グロービス、早稲田、KIT)系の使徒

・三谷本や研修のファン

の他にも

・友人の同僚や部下(行ってこいと言われた)

・まったく新しい若き読者

が首都圏、大阪、長野、静岡等から集った。

千葉から来た若き姉妹はこの本が、私の著作との出会い。

「話してると途中で何が言いたかったかわかんなくなる・・・」と悩むお姉ちゃんが本を買って「セミナーに行く!」と妹に言ったら「私も!」ってなって、千葉で頑張って初版本を探した!と。

本当にありがたいことであり、同時にこの本の価値と広がりを感じる。

この勢いを新刊激戦月である12月中も加速するために、「昼活」を考案。

麹町にあるかんき出版で、1話完結40分間のランチセミナーを14~16日に行うことにした。

詳しくはこちらを!

< div>限定20席。予約無し.当日の早い者勝ちです(笑)

2011年11月28日

特別講義ルークの冒険@四日市市 内部東小 11/23

グロービス名古屋校でISTを受講された高木さんが、PTAに働きかけて実現した『特別講義 ルークの冒険』である。

なにがチャレンジングだったと言って、

・PTA行事だが、大人と子どもの両方を対象にしたい

・子どもは小学生1年生から6年生まですべてを対象としたい

という会であったこと。

子どもが主体、ではあるのだが、大人にも『お手伝い至上主義でいこう!』的な話も是非に、とのことだった。大人向けの話のとき、子どもはどうしていればいいだろう。

また、1~6年生を混ぜるのは初めての経験。あまりに理解力にギャップのある集団を、どうグルーピングし、どうリードすればいいのだろうか。

そんなことをツラツラ思いながら、名古屋経由で四日市市に。いよいよ家庭科室に子ども48名、大人40名(うち教員4名)を詰め込んでの授業がスタートだ。

・校長先生の挨拶

・PTA会長の挨拶(30秒)

・司会による紹介

と進んで、いざ授業。やはり5.6年生をチームリーダーにする。

これに存外時間がかかる。大きな学校なので必ずしも友だち同士ではないし、内気な子もいる。

でも決める。それが必要だったから。

今回立てた作戦は、チームリーダーに実験の肝の部分を任せること。

紙コップ実験で、どうやって水を入れた対照実験を行うか、途中で、リーダーだけを前に集めて実演する。そして一人一人に自分でも体感してもらう。

その上で、「これを、チームメンバー全員にやらせて。リーダー、しっかりね!」と送り出す。

すぐに各チームで起こる歓声。

内気な女の子リーダーも、一生懸命やってくれた。

最後に子どもたちにはアンケートを書いてもらい、その間に、教室の後ろ1/3に集まる大人たち向けにお話しを。

「釜石市の奇跡」のことに絞って話した。

「必要なのは判断力。そしてそれは教育と訓練で身につけられる!」

質疑応答では、親から「どうやって判断力ある子に育てられるのか?」との質問。

ならばと「ヒマと貧乏」のお話しをする。

さらにお手伝い至上主義についても一言」とあったので、三谷家事例を少し紹介。

時間はちょっと?オーバーしたが、子どもたちも親たちも、とっても熱心に取り組んでくれた。

生まれて初めて降り立った、三重の土地。

また、お邪魔できると良いな。

これは最後、体育館でやった「大風船実験」

参加条件は「手を出さない。顔でぶつかる」こと(笑)

2011年11月25日

出版記念セミナーについて:お詫びと告知

読者のみなさまへ

今回『一瞬で大切なことを伝える技術』の初版本に限り、こういったチラシが同梱されています。

無料のセミナーが受講できる用紙なのですが、発売前重版という状況の中「Amazonで予約していたのに届いたのは2刷の本で、チラシが入ってなかった」等の声を、いただきました。私も含めた出版側の甘さであったと思います。

12/3(土)1600~1730の回はまだ余席がありますので、「予約していたのに!」という方は下記までお申し込みください。

その旨、申し込み画面の最終項目にコメントいただければと、思います。

ご不便かけたことにお詫びするとともに、ふるってのお申し込みをお待ちしています。

2011年11月24日

第8戦:文教大での「決める力」授業 11/15

書く順番が逆転してしまったが、9連戦の8戦目のお話。

神奈川県にある文教大湘南キャンパスの中條さんにお招きいただき、彼女の授業で講義を90分。

バイクだと東名高速を使って自宅から50分弱で着く。電車だと1時間半以上・・・。

幸い晴れたのでナイトロッドでびゅーん。

スタートのしばらく前に教室についたのだが、まだ前の講義が続いている。

なのに学生たちがドアの前で大声で騒いでいる・・・不安。

前の講義が終わり、学生たちが入っていく。席はドンドン埋まっていくが、プロジェクターのスクリーン前の特等席を中心に、同心円状に遠くから埋まっていく。つまり、教員の前だけが空いている・・・不安。

でも、ちょっと杞憂だったかな。

授業が始まる。まずは席を移動させる。そして4人チームを作らせる。ほとんど問題なく、スムーズに行く。

いよいよ講義を始める。

「サバイバル」2連発で90分はあっと言う間。

アンケートでは、しっかりした内容もあり、?な内容もあり。

多かったのは「今まで決めることをしてこなかった」「決めることを避けてきた」という反省。

でもその反省は、大切。それが自覚できればきっと大丈夫。

あとは避けずに挑み続けるだけだよ。

帰りは道がちょっと混雑していて1時間かかった。ふ~。