カテゴリー: 04 講演・講義

2012年06月01日

2012年05月26日

2012年05月24日

2012年05月19日

2012年04月25日

2012年04月13日

2012年03月28日

2012年03月21日

2012年02月25日

2012年02月24日

カテゴリー: 04 講演・講義

2012年06月01日

認定看護管理者制度ファーストレベル研修@AMG

87名の看護師さんがズラリ!

これから2ヶ月間、150時間にわたるファーストレベル研修が昨日、上尾市のAMGキャリアサポートセンターで始まりました。

埼玉を中心に東京や千葉からも参加者が。

午前中が開講式と情報検索の仕方。

午後は任意参加なのだけれど、全員が残って私の『決める力と伝える力』講義を受けました。

センター長の井上さん始め、スタッフのみなさんも混じって90名超が、「サバイバル」始め、多くの演習にトライしました。

5分休みを3回入れた、3時間講義です。

「重要思考でジコジマン」に頭を抱えていらっしゃる方もいましたが、概して吸収は早く、上手に使いこなしているヒトたちも!

とにかくノリがよくて盛り上がるので、あっという間でした。

7/13に再会です。

それまでのみなさんの研鑽を期待しています!!

AMGでは、主任初任者研修も担当します。多人数なので2回に分けて、6/7と26に。

医師以外の全職種が対象です。

楽しみだなあ。

バイクで行ったら、帰りの時間に豪雨となり、しばらく待って小雨の中、帰宅。

虹に向かってバイクを走らせることになりました(笑)

2012年05月26日

これから6月にかけての講演・研修予定

少々忙しそうな6月がもうすぐ始まります。明日からで言うと・・・

5/27(日)13時~15時 明石市産業交流センター

・兵庫県ですな。親子数十人への発想力研修

5/29(火)1040~1215 希望ヶ丘高校「おとはな」

・大人と話そう、でオトハナです。神奈川県

6/1(金) 1330~1640 看護師ファーストレベル研修1@AMG

・埼玉県上尾市。看護師さん80名かな

6/4(月) 1800~2000 SNAILS 学芸大学「決める力」

・東京 武蔵小金井、学芸大学のアメフト部から招聘されました。気合い入れてやってきます

6/6(水)1045~1235 田園調布雙葉「決める」

・恒例の高3女子向け

6/7(木) 1400~1700 AMG主任初任者研修A「決める・伝える」

・埼玉県。上尾中央医科グループでの職員研修です。

6/13(水) 930~1130 大伸社 研修day2

・東京 千駄ヶ谷。3回シリーズの2回目は、「伝える・ほめる」

6/14(木) 1030~1200 糀谷児童館 「決める力と生きる力」

・東京 大田区での親子研修。乳幼児連れ限定30組で保育付き。早めに 03-3743-3854 にお申し込みを。

6/14(木) 1530~1700 Program Eureka 6

・東京 中野区、新渡戸文化小学校アフタースクールでのday6。ペットボトルのヒミツを探る~

6/19、21、22にはBon Voyage有栖川でプレイベント~

・エビちゃん監修のペアリンティング・プログラムの一環です

http://bonvoyage-tokyo.jp/

6/20(水) 1700~1730 啓文堂書店 店長会議

・「ビジネス書大賞」をいただきました。店長会議でもお時間いただけるそうなのでバシッとやってきます。(`・ω・´)ゞ

http://bit.ly/KHTOBu

6/21(木) 1530~1700 Program Eureka 7

・同上。

6/23(土) 1000~1230 KIT公開講座「ビジネス発想思考」

・KITの集客イベントでございます。

http://bit.ly/JBBU5l

6/24 (日) 午後 日経MBA EXPO2012

・東京 大手町。パネリストとして話します。日経が主催する初めてのMBAイベント。さてさて集客は~

http://bit.ly/KSyRcK

6/26(火) 1400~1700 AMG主任初任者研修B「決める・伝える」

・大人数なので2回に分かれてます。

6/29(金)大田区採用3年目研修A

・大田区役所の3年目研修、午後いっぱい~

以上です。

なおこの間、KITでは戦略思考特論、グロービスではIST、早稲田ではCRMの講義が並行します(笑)

もし漏れていたら、関係者は至急ご連絡を。

いや、書き漏れているだけだと思いますが・・・

2012年05月24日

プログラムエウレカ:発想力授業@新渡戸文化小学校アフタースクール day3

まだまだ続く、新渡戸文化小学校アフタースクールでの発想力授業。

day1ではイロと円柱の不思議、そしてボールの不思議を大風船実験とともに。

これは私の担当。

グロービス生担当のday2ではその復習で四角柱を探してみたりをやってみた。

ここでは子どもたちが驚異の観察力を発揮して、いろいろな四角柱を見つけたらしい。

なかでもヒットは、

・紙。積めば四角柱になるぞ

・床のタイル。薄いけど四角柱でしょ

のふたつ。

5分かけて美術室内を探検し、24個以上を見つけた猛者もいたと。

かつ、イロの不思議をつくろう、でわかったのは

・問題は簡単すぎても面白くない

ということ。

色を塗れば必ずできるやつは、すぐ飽きてしまった。

でも、イロの組み合わせを考えないとできないやつは「これだめ!」と大人たちが突き返すのに対して、20分あまりも塗り絵を頑張っていた。

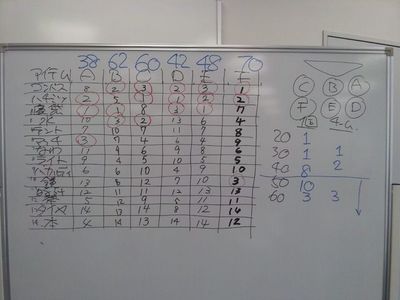

そして今日のday3では交差点と紙コップをテーマに実施。

メインは今回ほぼ初物の交差点演習。

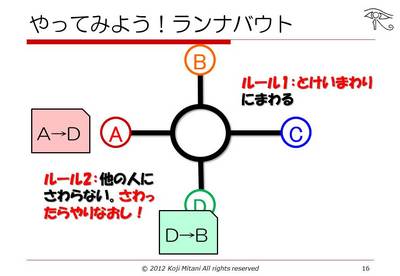

まずは中庭の地面にビニールテープで、交差点を2種類つくる。

・2車線道路の信号付き十字路

・信号無しのランナバウト

である。ランナバウトは直径4メートルの大型だ。

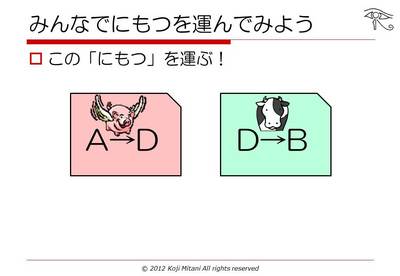

子どもたちは1人6枚の荷札を渡され、各々に書いてあるとおりの経路を通って、その荷札を運ぶ。

A→Cとか。

運び終えたらそれを一枚ずつ私のところに持ってきて、全部運び終えたら終了というゲームだ。

信号は守らなくてはいけないし、人と接触しても行けない。走ってもダメ。

そういった制約の中で、信号付きの十字路と信号無しのランナバウトの差を体感するわけだ。

みな、一生懸命。

たったこれだけのタスクでも、楽しいんだねえ(笑)

結局、3回やった。みな汗かいてたよ。

でも本当の目的は「考える→やってみる→考え直す」のプロセスを学ぶこと。

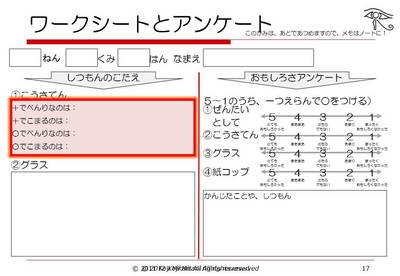

まずは事前に2つの交差点を紹介し、そのプロコンを書かせる。

「十字路の便利なこと、困ること」「ランナバウトの便利なこと、困ること」はなんだろう。

すぐに「わかんない~」「なに書けばいいの~」「どういうこと~」

と音を上げる子どもも。

でもガンバロウと、話しかける。信号がないとどうなると思う?

「わかんない」とむくれていた女の子が突然叫ぶ。「わかった~!」

結局彼女は、「最後まで書く!」と言って、4つの項目全部埋めるまで考えた。えらいね~

そして中庭での演習が終わった後、美術室にもどって、再考の時間。

私が問いかける「どうだった?」「2つの交差点はどう違ったかな?」

ハイ!ハイ!と一斉に手が挙がる。

体感って強いねえ。

そう、ランナバウトって渋滞もしなくて便利だったよね。

でもさ、じゃあ、なんで日本には無いんだろう?

これも男の子が2人、手を挙げて即答。

「日本にはビルがあるからおおきいランナバウトはつくれない!」

大きくつくった甲斐があったよ~(笑)

そのとおり!

紙コップ演習でも同じ。

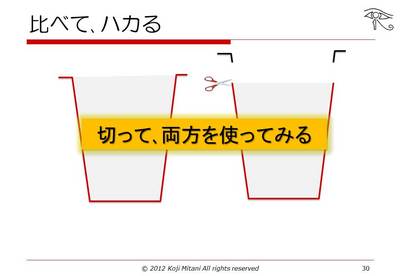

トップカールのヒミツを、まずはアタマで考えた。

そして問いかける。「わからなかったらどうするんだったっけ?」

そう「比べる」だ!やってみようよ。切って比べてみよう~。

トップカールを切るの、みんな上手でびっくり。

そして水を注ぎ入れるのを、みんなが自分のコップでやりたがったのが面白かった。

切ったらすぐわかったね。

トップカールがないと柔らかくなっちゃうこと、口当たりが悪くなること。

そして水を入れたらビックリしたね。

持てなくなるくらいになっちゃうこと。

day4は紙コップの実験・工作が一杯だよ。

お楽しみに~。

2012年05月19日

東海地区公務員「広域インフォーマルネットワーク」で研修!

5/19、1530から120分ノンストップで「決める力と伝える技術」

そしてその後、やはり120分の宴会(笑)

公務員を中心とした66名のみなさんが参加した、研修でしたが多くのみなさんとお話しできてとても楽しい会でした。

グロービス名古屋校の受講生、それに瀬戸市役所のドンが加わっての企画で、10を超える自治体や国の機関から人々が集いました。

参加者のみなさん、一様にノリがよく、講師としてはとてもやりやすかったです。

でも、意思決定や議論の時間はみな守らないし、結論出せずに開き直るチームありで、これもまた楽しませてもらいました(笑)

研修のときには名刺交換&サイン会(!)、宴会のときには事務局の仕切りもあって入れ替わり立ち替わりの歓談。数十名の方と直接のお話しもできました。

公務員の役割やキャリアはこれから大きく変わっていくことでしょう。

みなさんが各職場での触媒となり、また異端児となり、大きく活躍されることを祈っています。

2012年04月25日

4/25 横浜市養護研究総会「発想力の鍛え方」@桜木町

昨年9月、横浜市の主幹教諭向け研修の一環として、 「発想の共育法 ~ 子どものの発見・探究力を伸ばすには~」を行いました。

500人が集まる大イベント。「ひとりも寝させない!」というチャレンジングな目標も達成出来た、と思います(笑)

そのときの参加者が「絶対面白いから!」と推薦していただいて実現したのが今回の養護教員さん向けの講演です。

井島先生、ありがとうございました!

養護教諭とは保健の先生。基本的に学校にお一人しかいらっしゃらない。

担任を持つことも少なく、難しい心(や体)の問題を抱えた子どもたちを日々相手にされています。

その専門領域に私が何かお手伝いできるわけではありません。

でも、「子どもたちの心を刺激し考えることを楽しくさせる」技の例は、いろいろお伝えできたかと思います。

100人の保健の先生たちとの「発想力」研修は、とても楽しいものでした。

みなさんプロなので、あとは現場でさまざま使っていただけるでしょう。

すでに何人かの参加者からは「保健室に来た子どもたちにやって見せたら、ものすごくうけました!是非使わせてください」とかの声もいただいています。もっともっと広がっていくといいなぁ。

そして同時に養護教諭のみなさんは、お一人勤務でありながらその専科に留まらず学校全体の活動を主導していかなくてはならないという面で、ご自身たちの発想力や行動力について、多くの学びを得ていただいたようでもあります。

当日のアンケートには、そんな反省や前向きな意見がいっぱいありました。

これからも、みなさんのご活躍をお祈りします。

2012年04月13日

4/13 名古屋女子勉強会

名古屋まで、行って参りました。

「名古屋女子勉強会」なるナゾの集まりにお招きいただき、「発想力研修」とその後の懇親会をご一緒しました。

名古屋と言いながら、遠くは広島からも参加者がいるというもので、意欲あるみなさんが集い、学び、刺激しあう場のようです。

参加者は20名程度。

事務局をされていたのが、アイシンの方だったので車部品関係、そしてリクルートのような人材系が、多かったでしょうか。

夜の集まりでしたが、あっという間の数時間でした。

その日は名古屋に泊まってさらに連泊し、翌日のGlobis名古屋校での授業に。

2012年03月28日

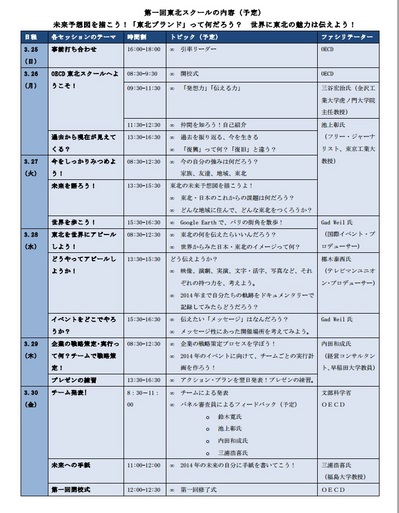

OECD東北スクール 1st@いわき 初日

OECDが、東北の復興支援の一環として、「東北スクール」をスタートさせました。

http://bit.ly/GA3FZP

被災地の中高生約80人を集めて、合宿型のスクールと、週末の活動を2年半続けるもの。

2年半後の目標はなんと、「パリに行って東北をアピールする」ことなのです。さすがOECD。

何を、どう、アピールするのか、をこどもたち自らが考えるだけでなく、そこに行くための旅費調達も含めてのプロジェクトなのです。

さて、その第1回合宿の、初日(3/26)に参加してきました。

1030~1230のコマでの「発想力」「伝える力・決める力」の講師です。

朝5時半に起きて、電車でいわきへと向かいました。

初日はOECDや文科省等々のスピーチに始まり、池上彰さんによる子どもたちの自己紹介セッションが。

ひとり一人が抱負を述べ、それに彼がいろいろ指導をしていきます。どんどん上達する子どもたち。

でもちょっと?時間がオーバーしたので、私のセッションは、ランチを挟む形になりました。

午前は「発想力」演習、65分。

そして午後は「伝える力・決める力」演習、55分。

子どもたちは大いに盛り上がり、前方の事務局席におられた池上彰さんも大いに楽しまれ、そして海外からの講師陣も通訳を介してではありましたが、参加されました。

ああ、こんなことなら事前に英語版をつくっておけば良かったよ。

午後はまた池上彰さんによる「過去に学ぶ」授業。

私も楽しく拝聴しました。

そして夕食。食堂でのビュッフェ形式です。

見ると少年がひとり、席に着き損ねてフラフラしているではありませんか。

「ふたりで食べようか」

地震のことも話しました。

いわきでは、4/11の余震での揺れが大きく、被害が多く出たこと。

彼の親戚のお寺が半壊したこと。

そして、彼の部屋でも自慢のガンプラが多数落下し被害を被ったこと(笑)

「ユニコーンガンダムのクシャトリヤってわかりますか?」

はい、とは言えませんでした。ビットがいっぱいあるやつかなあ、とは思ったが orz

(悔しかったので、帰宅後、チェック)

このときの会話が、この旅で一番楽しかったかな(笑)

その後もみんなのようすを観察しながら夜まで会場(いわき海浜自然の家)にいたら、翌日ワークショップをされる、磯崎道佳さんとお話しできました。

これまた刺激的で楽しい会話でした。

アーティストってスゴイや。

2人でいわき市に戻り(四ツ倉駅までタクシーとばして一時間に1本の電車をぎりぎりでつかまえた(笑))ホテルに泊まって、私は翌朝東京に。

そうしたら午後、福島にいる友人からメールが。

「地元紙で紹介されているよ」と。

アーティスト、ねえ(笑)ま、それもいいか。

2012年03月21日

OECD 東北スクール 3/26スタート!

OECDが、東北の復興支援の一環として、「東北スクール」をスタートさせる。

被災地の中高生約100人を集めて、合宿型のスクールと、週末の活動を2年半続けるものだ。

2年半後の目標は、パリに行って東北をアピールすること。

何を、どう、アピールするのか。

そこに行くための旅費調達も含めてのプロジェクトだ。

私はそのエンパワーメントパートナーなるものを勤める。

一つのチームの相談役、かな。

ただ、初回のいわき市でのスクール(3/26~30)では、2時間の授業も受け持つことになった。

彼・彼女らが受ける最初の授業だ。

日本がどうだとか、東北がどうだとか、考えはじめる前に、「発想力」と「伝える・決める力」を楽しく着けようよ。

そして、チームのみんなと仲間になろうよ。

それが目的。

なんと、「伝える力」で有名な池上彰さんの授業の直前でもある(笑)

25日が深夜まで自宅でのお花見パーティで、翌早朝、出発予定。

1泊して火曜に戻ります~

2012年02月25日

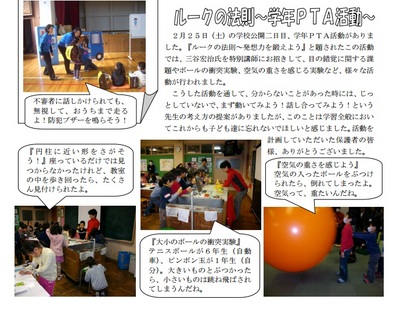

これが「最後の大実験」だ!2/25関口台町小学校にて

先月末、文京区の関口台町小学校にお邪魔した。

地下鉄有楽町線の江戸川橋駅から徒歩数分、東京の街のど真ん中の小学校である。

あいにくの雨でもあり、バイクは諦めて電車を乗り継いで向かった。

土曜日で学校公開日。

さまざまな研究授業が行われ、保護者の参加者も多い。

私はPTAに招かれての特別授業という位置づけで、前職での元同僚の奥さまに、お招きいただいた。

対象は彼女らの息子さんがいる1年生の1組2組。

ところが到着直後、私は大きな勘違いをしていたことに気が付く。

授業はクラスごとではなく、1.2組合同で2時限だったのだ!

あらま。

でも長くなる分には、まあ、OK。じっくりちゃんとやれるからね。

すぐに授業内容の調整をして、授業に臨む。

1年生60人が、初めての家庭科室に集合だ。

直前だったがお願いして、班長さんを決めてもらう。さてスタートだ。

その班長さんたちを中心にして、イロの不思議、円柱を探せ!、ボールの不思議、と続ける。

1~3年生合同授業でやった方法だが、1年生だけでも使えそうだ。

休み時間はとらず、70分が経過。途中何度かみなに気合いを入れ直したが、十分集中は続いている。

先生方もサポートしてくださる。

そうそう、手を動かし足を動かし、悩んでいないで、動こう、比べよう、そして見つけよう。

そしてクライマックスは「最後の大実験」

広いパソコンルームに移動して(これだけで時間がかかる(笑))、私はやおら、大きな大きな風船を膨らましはじめる。

それだけで、きゃー、やめてー、うわー、と声が上がる。

これが最後の大実験だ。

空気は重い?軽い?

「かるい!」

確かにそうだね、と大きな風船を指でふわふわ支える。

でもね、本当は違うんだ。

水は重い?軽い?

「おもい!」

そう。でもさ、お風呂の中で、水を持ったら重いかな?

「おもい・・」「かるいよ」「えー」

軽いよね。空気もそうなんだ。本当は重いのに、空気の中で持っているから軽く感じているだけ。

浮力っていうんだけどね。

その空気の重さを確かめる方法があります。それは、これをみんなにぶつけることです!

はい、班ごとに順番です。ひとりずつ立ってください。

手は出しちゃダメだよ。顔で、受けること!

それと、後ろで次の人が支えてあげて。

ふっとんじゃうかも、しれないからね。

ひとりめは、ふっとんだ。

ふたりめも、ふっとんだ。

何人目かで、後ろの子に頭がぶつかって、後ろの子はちょっと痛かった。ごめんね。(その子もその後、楽しく大風船にぶつかりました)

60人をなんとか終了し、家庭科室にもどる。(これがまた時間がかかる(笑))

定刻に戻ってきて、最後にまとめとちょっとお話し。

5分オーバーで、終了しました。

約100分のノンストップ授業『ルークの冒険』

色んなことを、みな学んでくれたかな。

でも感想にはでも半分以上の子が「ふうせんがおもしろかった!」と。

文字通り、インパクト強すぎ(-_-;)

元同僚のお子さんも、すぐさま従兄弟に「ふうせんでふっとばされた!」と自慢していたとか(笑)

関口台町小学校の広報誌、HPにも掲載された。

みんな、また会おうね!

2012年02月24日

2/24 女性課長塾@ラーニングスクエア新橋

日経BP初の、女性専用『課長塾』

場所は1000~1800 新橋のラーニングスクエアというところ、テーマは『決める力とビジネス分析力』でした。

実は『伝える技術』や『ほめる力』も入ってますけど(笑)

参加者は25名。

いろいろ、驚いたことがありました。

1. 再会

主催は日経Womanなのですが、お忙しい中、副編集長が督励にいらしていました。

すると彼女「家に取材に伺ったことがありますよ」と!

家に帰って調べたら、5年前、『日経キッズプラス』時代に取材いただいていました。お懐かしや。

2. 出会い

研修が始まる直前、参加者から「三谷さんは福井出身ですよね」と話しかけられました。しかも福井弁で!

ナニゴトかと思ったらなんと、福井から参加されていると。今の自分のスキルに問題意識を持って、会社を説得して派遣してもらったそうです。お金もそうですが課長塾は、時間が大変です。平日の丸一日×6回の研修に、よくぞ福井から!講師としても、気合いが入ります。

(しかも、実は私の従姉妹の旦那と同僚だったという・・・)

3. 気合い

参加された女性陣は、もちろんノリも良く、チーム毎に議論をしてもらっても、話はとぎれません。

ただ、激論を交わす、というきつい感じでもなく明るく進んでいきました。ところが『サバイバル』演習をやったら、6チーム中5チームがMove戦略を選択したのです。

なんという狩猟系女子たち・・・。

4. 分析

ビジネス分析パートで、顧客満足度と再利用意向のグラフを書いてもらいました。

でも多くの参加者が戸惑います。どんなグラフにする?軸はどうとる?

実はこれ、女性に限らず、男性でも同じなんです。

中高校で y=f(x) という「形」を習います。でも機械的に学ぶだけで、xが「変わる数、変えうる数」で、yが「結果」であるという精神までは習いません。

もし2つの数字の間の「因果関係」を探りたいなら、かならず、原因がxで結果がyです。

他にも「どんな分析のとき、どんなグラフが最適なの?」との質問も。Good question。後で答えますと約束しちゃいました。

5. 質問

時折、質問が出ます。私が質問を促さず、あるパートを終えようとしたときでも「質問いいですか?」と。それがまた的確なのです。

「重要思考と言うことですけど、必ず「誰」とか「重み」とかから話さなくてはいけないのですか?」

本にも書きましたが、どちらでもいいんです。誰や重みに共通認識があるなら「差」からでも構いません。

でも、多くの場合、なぜ議論がかみ合わないかというと、誰や重みが揃っていないからなのです。

そこまで説明したら、質問者が急に「あっ」という顔をしました。「わかりました!」

思い当たることがあったようです。今まで自分が経験してきたことに、理論や枠組みが重なったとき、突然の深い理解が生まれます。

6. 共育

最後に「共育論」を話しました。もちろん、課長塾としてのカリキュラムやシラバスには入っていません。

受けが悪そうならすぐやめるつもりで話し始めました。

そして20分強、話し続けました。みなさんが真剣なまなざしで聞いてくださったからです。

というわけで、あっという間の8時間(含むランチタイム1時間)。

参加のみなさんの、進んでいく力となりますように。